Mémoire de Master 2

Vers une interaction authentique entre

livecoders

Forward The Revolution

Mémoire de Master 2

Remerciements

Ces remerciements font écho, d’une certaine manière, aux greetings1 de la demoscene.

Je tiens tout d’abord à exprimer mes sincères remerciements à l’équipe pédagogique d’ATI pour son soutien et sa disponibilité tout au long de mon parcours à ATI. Un merci particulier à Farès Belhadj pour m’avoir donné l’opportunité d’assister à son cours de programmation graphique en tant qu’auditeur libre. Grâce à ses explications claires et détaillées, j’ai pu approfondir ma compréhension des concepts mathématiques sous-jacents à la création d’une scène 3D. Un merci particulier aussi à Alain Lioret pour m’avoir subtilement montré la voie vers l’exploration de l’art numérique. Un grand merci à Jeff Jego pour son soutien constant tout au long de cette année de M2, ainsi que pour ses conseils avisés et pertinents auxquels a posteriori j’aurais dû accorder plus d’attention.

Un énorme merci également à l’ensemble de ma promotion pour leur bonne humeur et leur accueil chaleureux. Je tiens particulièrement à adresser mes remerciements à Loïck pour son aide précieuse dans la gestion du temps de rédaction de ce mémoire, ainsi qu’à Garvey pour son « dématrixage » artistique.

Je ne saurais aussi passer sous silence l’apport essentiel d’Antoine Boellinger, sans qui je n’aurais jamais découvert l’existence même des shaders. Mes remerciements vont également à tous les membres du Cookie Collective pour leur accueil bienveillant et leur partage de connaissances. Je souhaite notamment exprimer ma reconnaissance envers les animateurs d’atelier au Fuz : z0rg pour ses ateliers de creative coding, Élie Gavoty pour ses sessions sur FoxDot, et Jules pour ses enseignements sur SuperCollider. Je n’oublie pas non plus Pérégrine pour son exigence mathématique et son dévouement dans la rédaction de la précieuse documentation du wiki du Fuz.

Enfin, un grand merci à ma famille ainsi qu’à mon ami Nissim pour leur soutien, leurs encouragements et leur implication dans la relecture de ce mémoire, qui s’est avérée être indispensable.

Préambule

Le recours délibéré aux anglicismes mérite d’être souligné. Ces termes anglais ont été sélectionnés pour leur précision et leur pertinence dans le domaine du live coding. L’usage de ces expressions étrangères s’inscrit dans le souhait de demeurer fidèle au langage communément utilisé dans le milieu de la demoscene, où l’influence de l’anglais est prépondérante. J’ai veillé à ce que ces mots soient mis en italique dans le texte.

Par ailleurs, il me semblait important de préciser ma méthodologie quant à l’utilisation de l’intelligence artificielle avec ChatGPT 3.5. Cette dernière a été principalement sollicitée pour reformuler certains paragraphes, tant du point de vue orthographique que du rythme des phrases, et aussi dans le but d’éviter les répétitions. Cette interaction avec l’IA peut être assimilée à un dialogue, similaire à une partie de ping-pong, jusqu’à ce que le résultat satisfaisant soit obtenu. En outre, j’ai également utilisé l’IA pour me suggérer des titres de paragraphes lorsque j’étais en panne d’inspiration. Cependant, j’ai également pris conscience des risques liés à la dépendance à l’IA. À titre d’anecdote, dans le but d’économiser du temps, j’ai essayé de résumer une vidéo d’une conférence portant sur l’histoire de la demoscene, en fournissant à l’IA les sous-titres corrects de la vidéo. Cependant, après avoir revu la vidéo ultérieurement, j’ai constaté que l’IA ignorait des thèmes importants et mélangeait les dates ainsi que les titres de demos. La leçon que j’en ai tirée est qu’il est essentiel de toujours vérifier les informations produites par l’IA, comme le souligne d’ailleurs l’interface de ChatGPT : ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.

Ma découverte du monde des shaders a été un véritable tournant dans mon parcours. Préalablement à ma formation ATI, j’ai eu l’opportunité d’acquérir une expérience précieuse en tant que développeur au sein du département R&D de Xilam Animation.

C’est grâce à mon mentor de l’époque, Antoine Boellinger, responsable du pipeline et ancien d’ATI, que j’ai pris conscience de l’existence même des shaders. Cette révélation a été pour moi comme un choc électrique : la possibilité de créer des images à partir des mathématiques m’a semblé magique et m’a profondément intrigué. Dès lors, j’ai ressenti le besoin d’approfondir mes connaissances dans ce domaine.

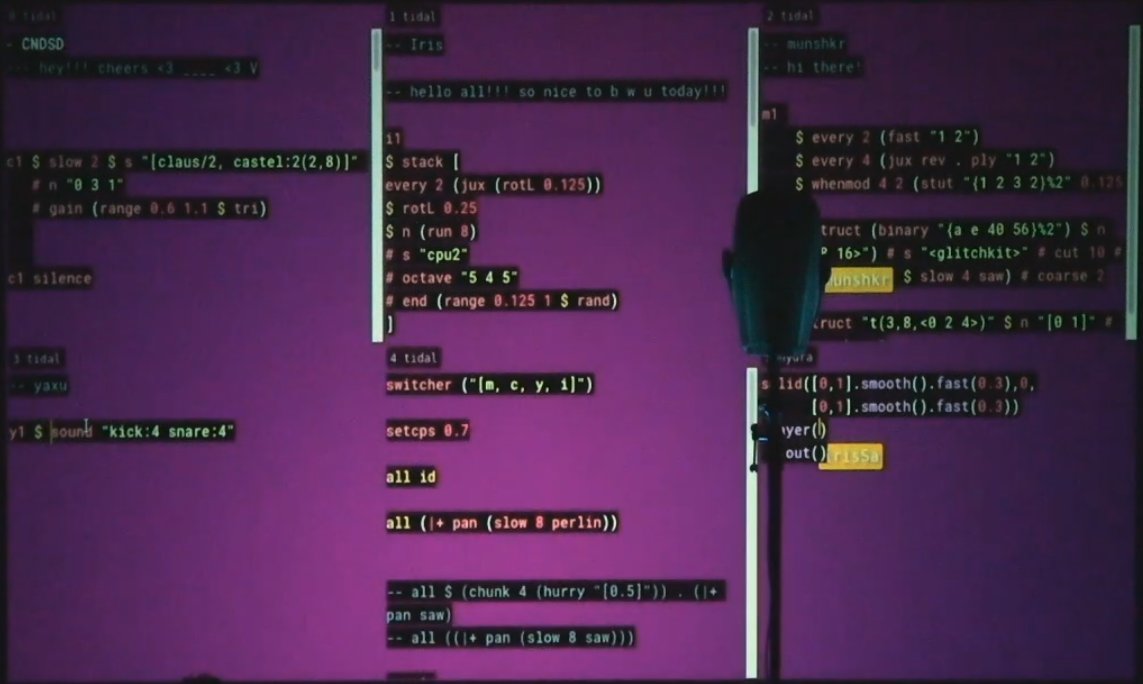

C’est au cours de la formation ATI que j’ai également eu l’opportunité d’assister à une conférence du Cookie Collective à la Gaîté Lyrique, expérience qui a été tout aussi marquante. Lors de cet événement, j’ai été impressionné par la capacité des artistes à improviser des visuels projetés sur grand écran, ainsi que par l’utilisation de langages ésotériques pour produire de la musique. Ce spectacle a éveillé en moi le désir de pouvoir un jour les imiter.

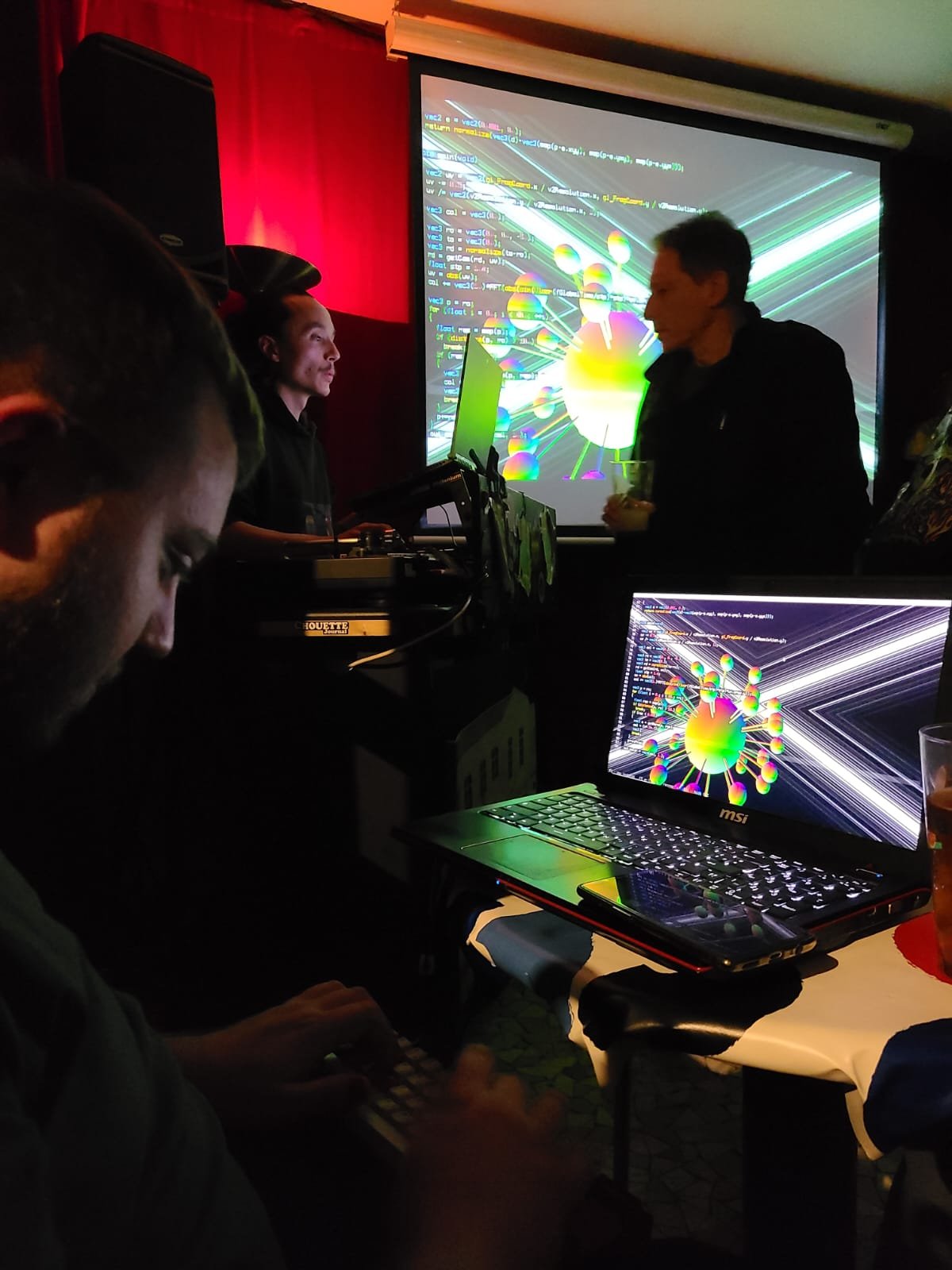

Depuis maintenant un peu plus d’un an, j’ai eu la chance d’assister à des ateliers animés par z0rg au hackerspace2 le Fuz. Grâce à son approche pédagogique qui va droit au but, j’ai pu acquérir une grande partie de mes connaissances actuelles sur les shaders. Ces ateliers m’ont également permis de découvrir une communauté particulièrement généreuse, tant sur le plan humain que sur le plan du partage des connaissances, et m’ont sensibilisé à l’esprit de l’open source3.

À noter aussi qu’une certaine frustration a marqué mon parcours : le sentiment de saturation lié à l’utilisation intensive de logiciels. Pour répondre à cette frustration, j’ai décidé de m’éloigner autant que possible de ces outils, dans une volonté affirmée de sortir de ma zone de confort.

Cette expérience avec le Cookie Collective a été source d’inspiration pour moi et a réaffirmé l’importance de la liberté créative et du pouvoir du collectif. Elle a ravivé en moi l’espoir en un art novateur, capable de dépasser les limites du « cinéma » tel que nous le connaissons aujourd’hui, et d’explorer de nouvelles voies d’expression artistique. L’esprit de communauté et l’organisation autonome de ce collectif m’ont rappelé les mouvements de free parties4 des années 90 qui ont eu une influence profonde sur la culture et l’esthétique numériques contemporaines.

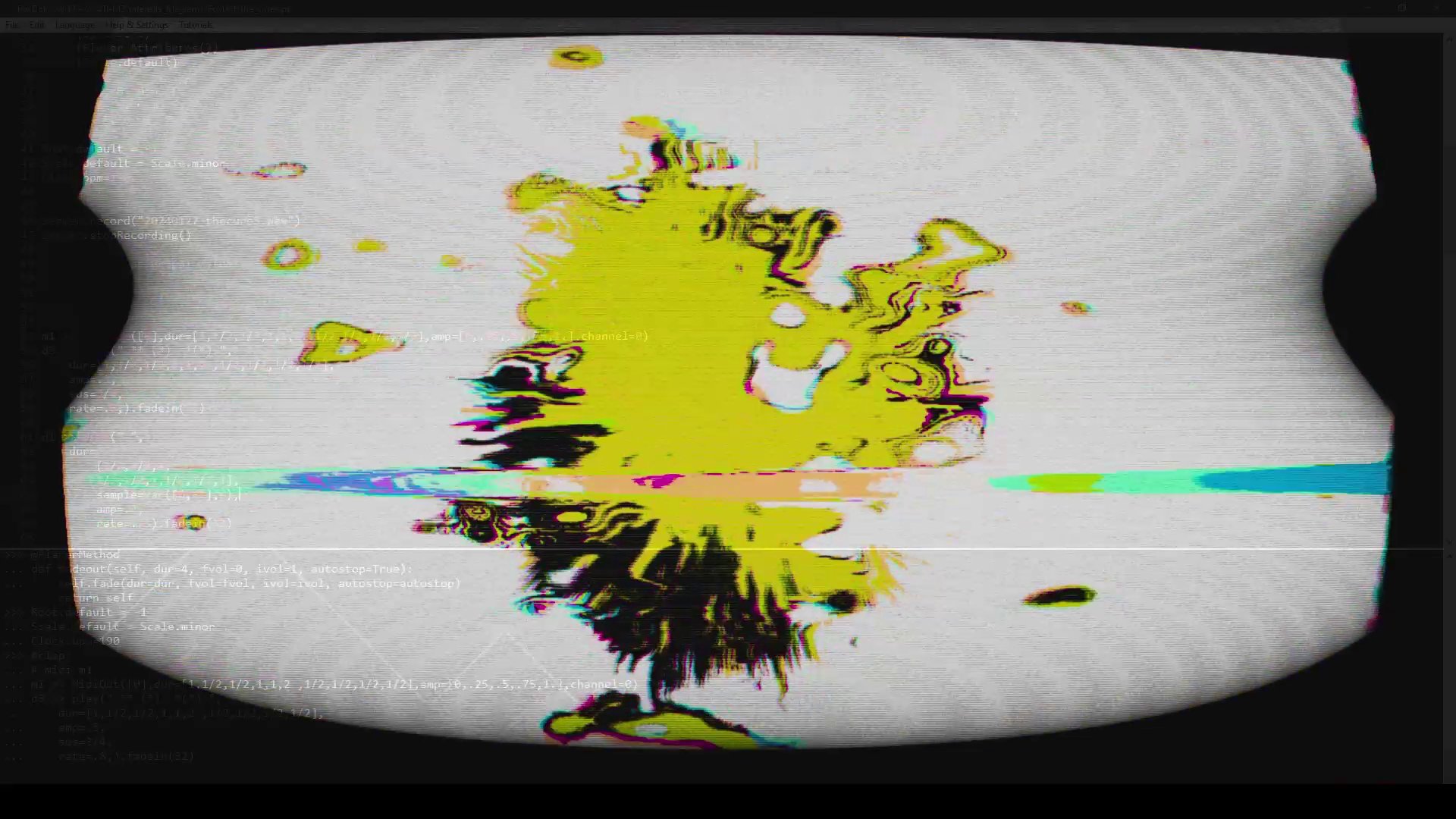

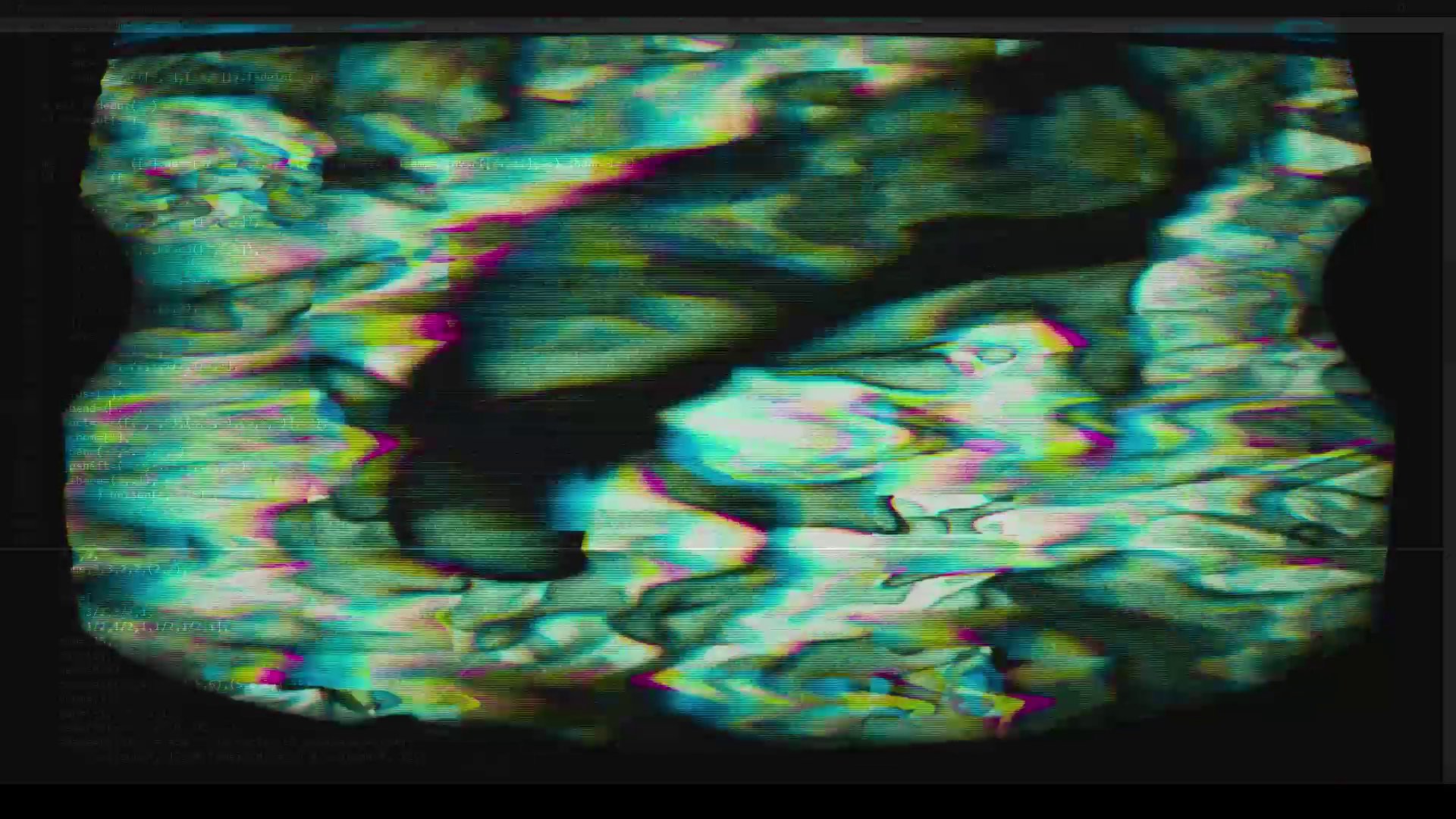

En assistant aux performances, j’ai constaté que l’interaction entre le livecoder de shaders et celui de musique était artificielle. Habituellement, c’est le livecoder des shaders qui ajuste ses variables en fonction du son qu’il entend, permettant ainsi au visuel de suivre le rythme. Bien que cela puisse duper le public, cette observation m’a incité à rechercher un moyen d’obtenir une interaction authentique entre le son et le visuel. C’est précisément le sujet principal abordé dans ce mémoire.

Dans la première partie, je revisiterai les origines de la demoscene, en adoptant un angle plus historique que technique. Cette démarche répond à un double objectif : enrichir ma culture personnelle et mieux comprendre cet univers pour m’y intégrer pleinement.

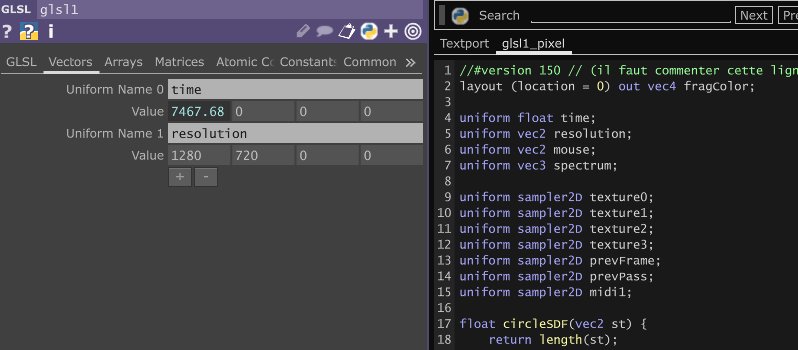

La deuxième partie, précédée d’un bref rappel sur le pipeline graphique, constitue une sorte de tutoriel visant à présenter les techniques essentielles du livecoding. Pour des raisons de lisibilité, j’ai opté pour une décomposition en deux sections. La première traitera des techniques fondamentales pour écrire des fragment shaders en temps réel, tandis que la seconde explorera des techniques plus avancées mais optionnelles.

Conscient que certains de mes camarades de promotion sont passionnés par le développement et la manipulation des shaders sans nécessairement maîtriser la logique mathématique sous-jacente, j’ai cherché à rendre ces concepts accessibles et didactiques. J’espère ainsi susciter leur intérêt pour la programmation des shaders.

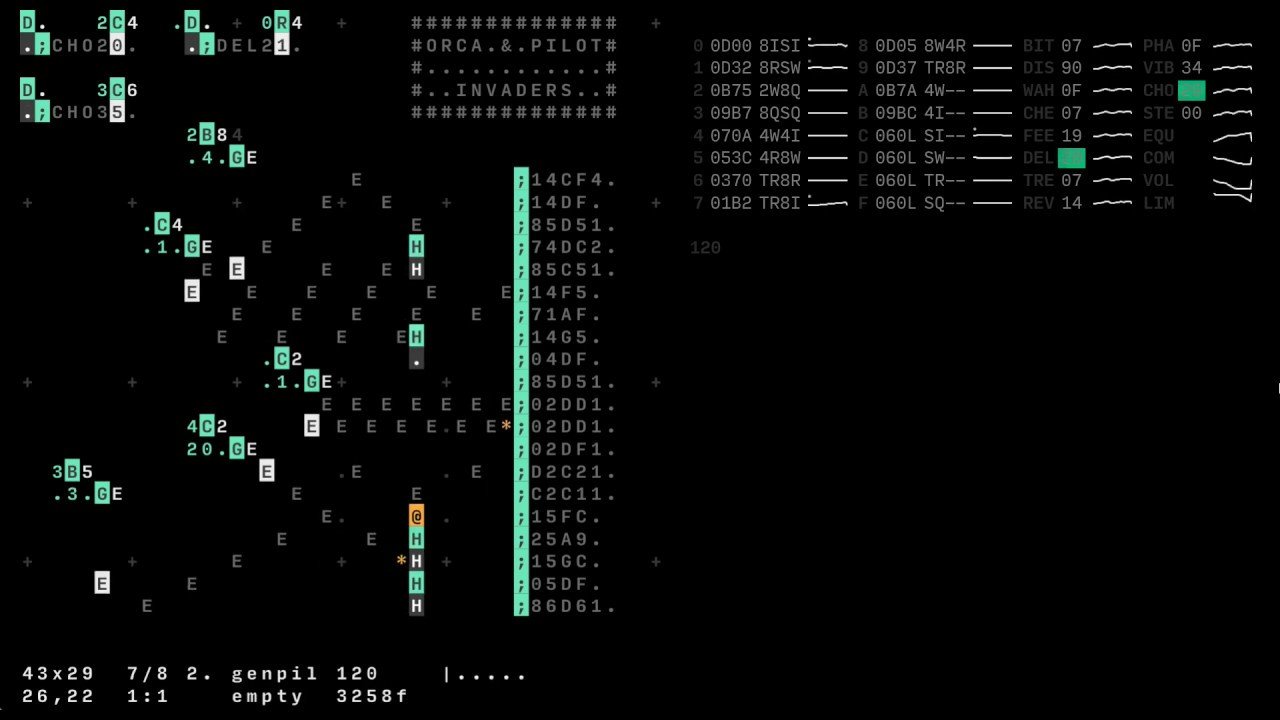

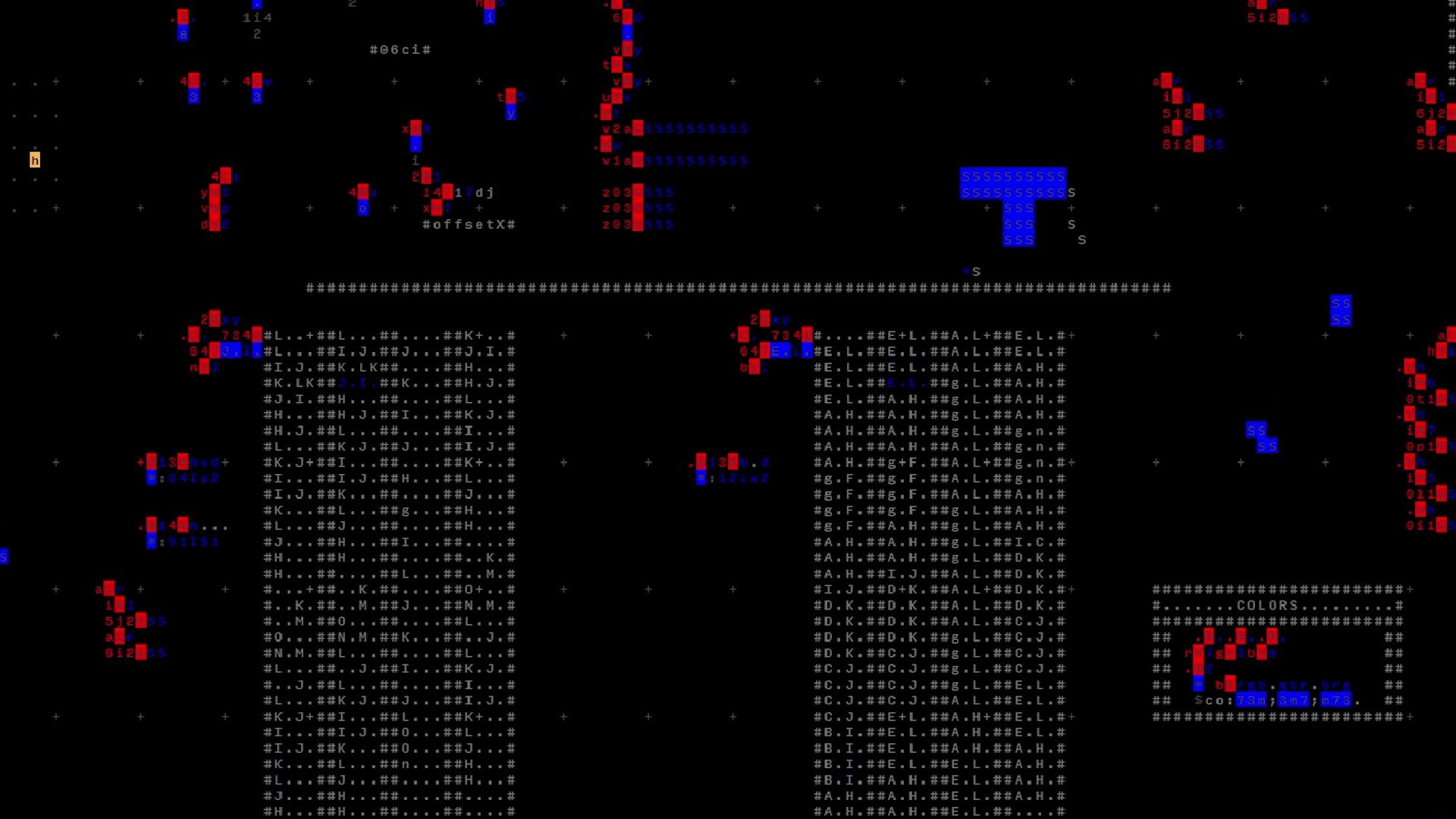

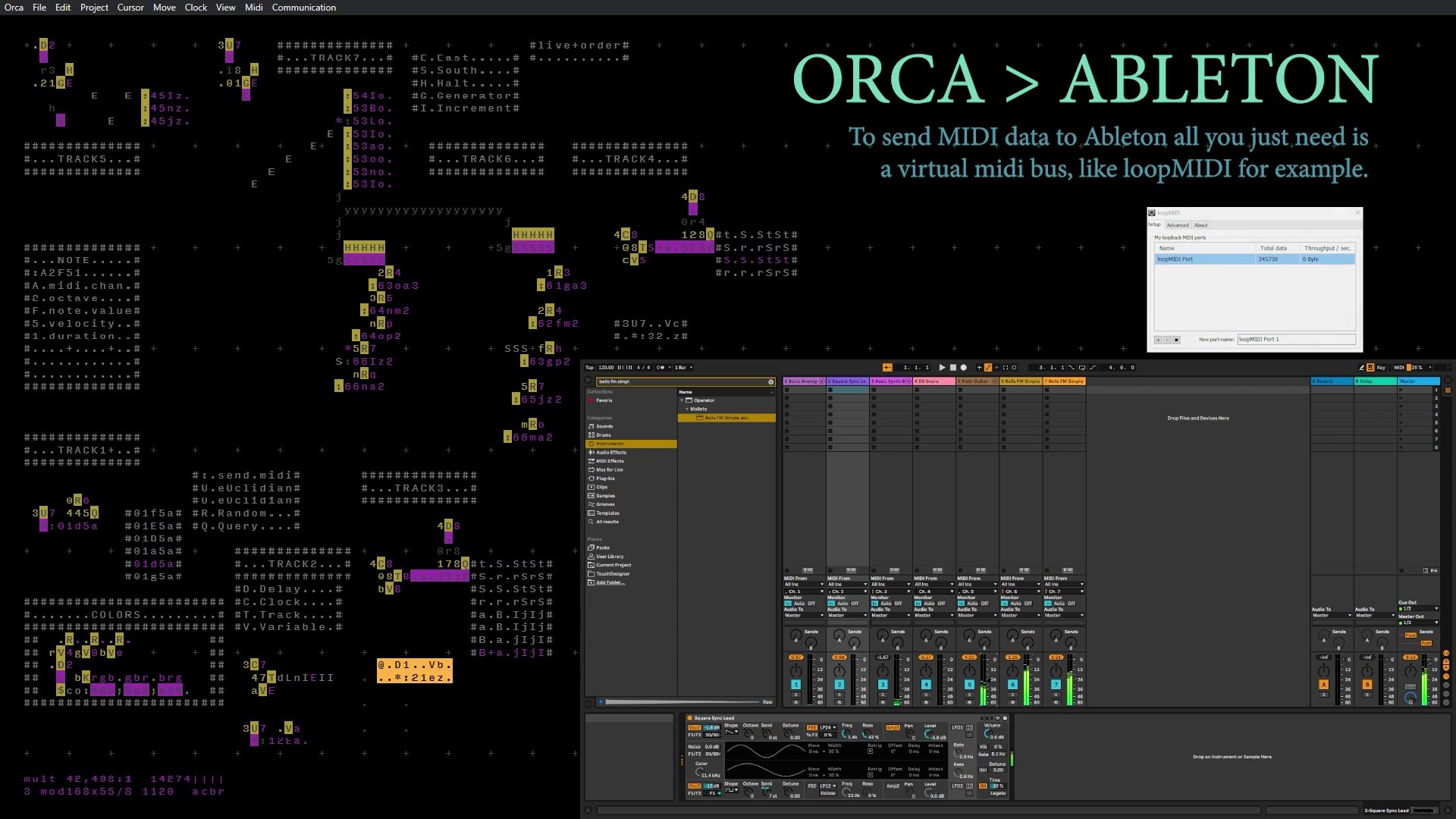

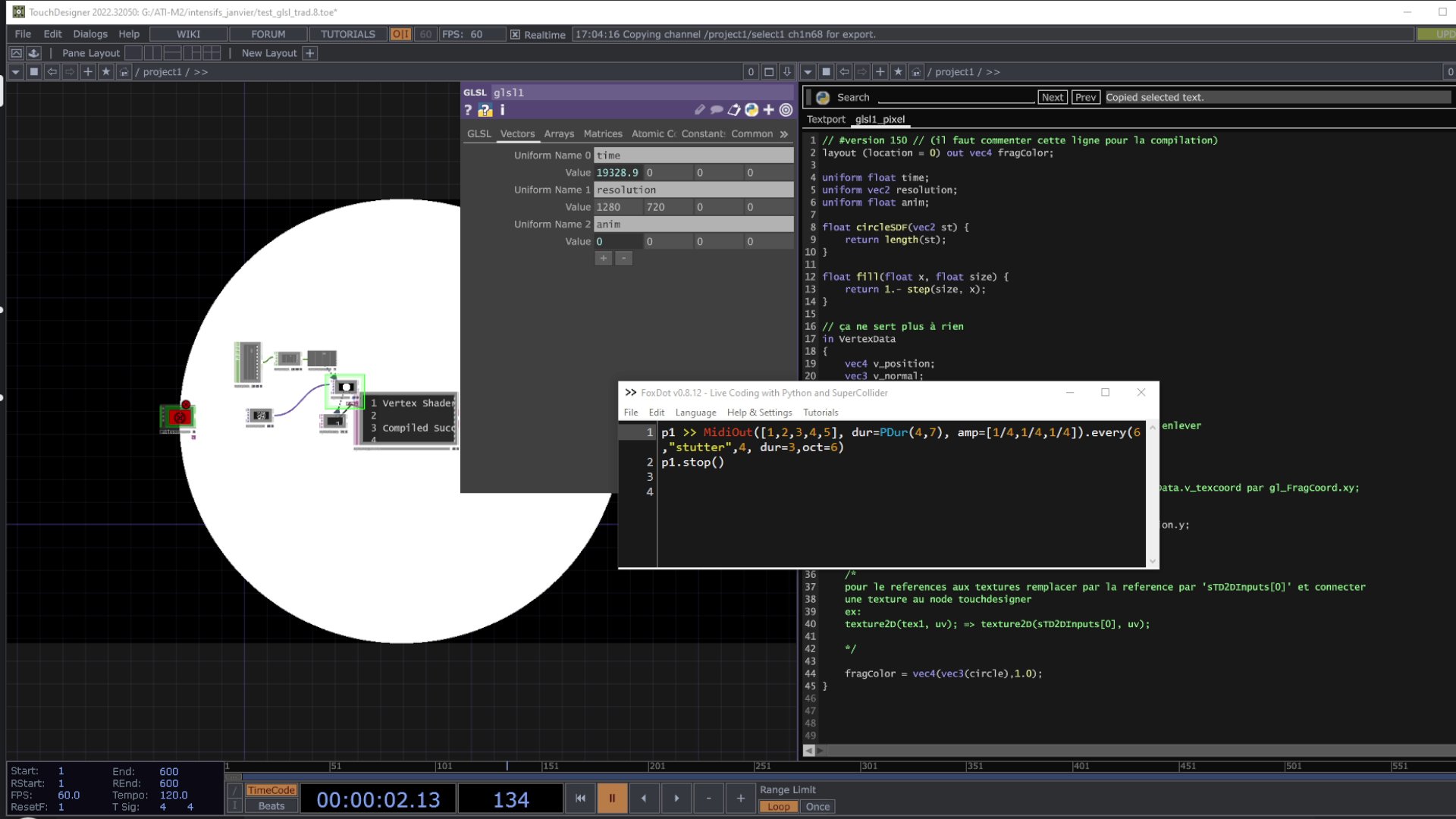

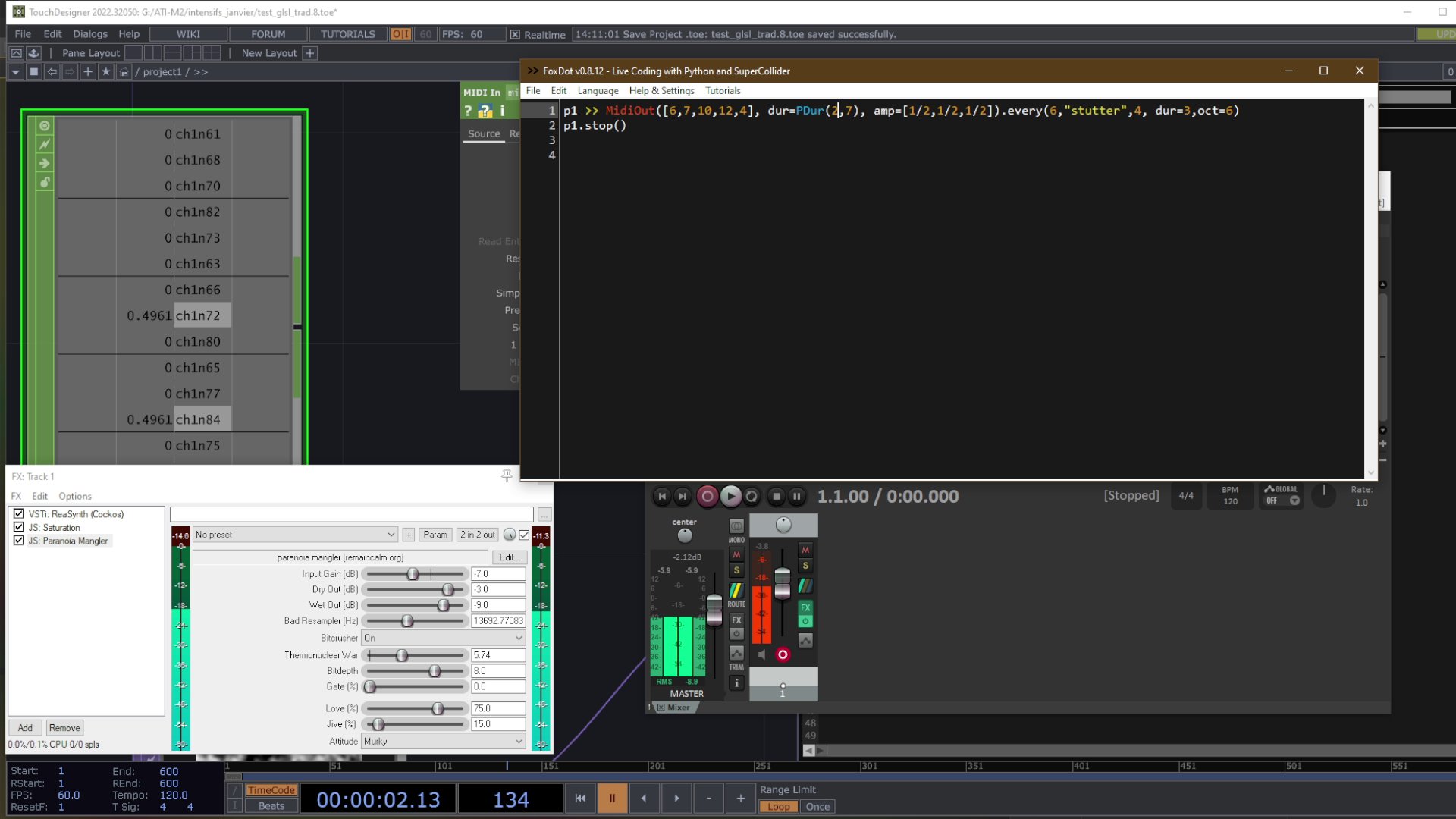

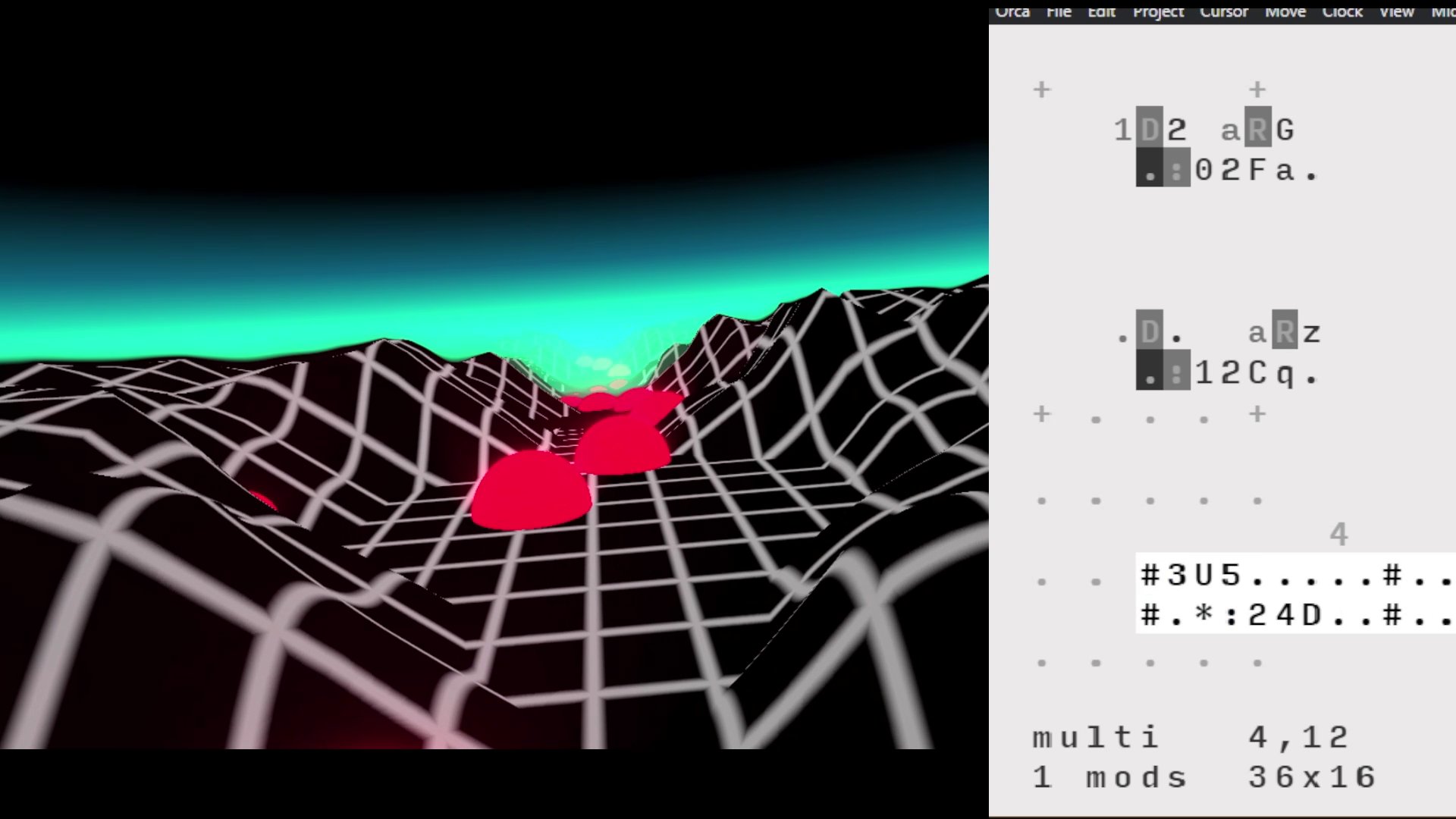

Enfin, la dernière partie de ce mémoire sera consacrée à mes expérimentations, mettant en lumière certains langages spécifiques au livecoding musical, notamment FoxDot et Orca. Ces solutions se sont avérées parfaitement adaptées à mes besoins, car FoxDot offre une expérience proche de la notation musicale traditionnelle, en rapport avec mon expérience en gravure musicale5, tandis qu’Orca m’a séduit par sa syntaxe originale et sa créativité graphique.

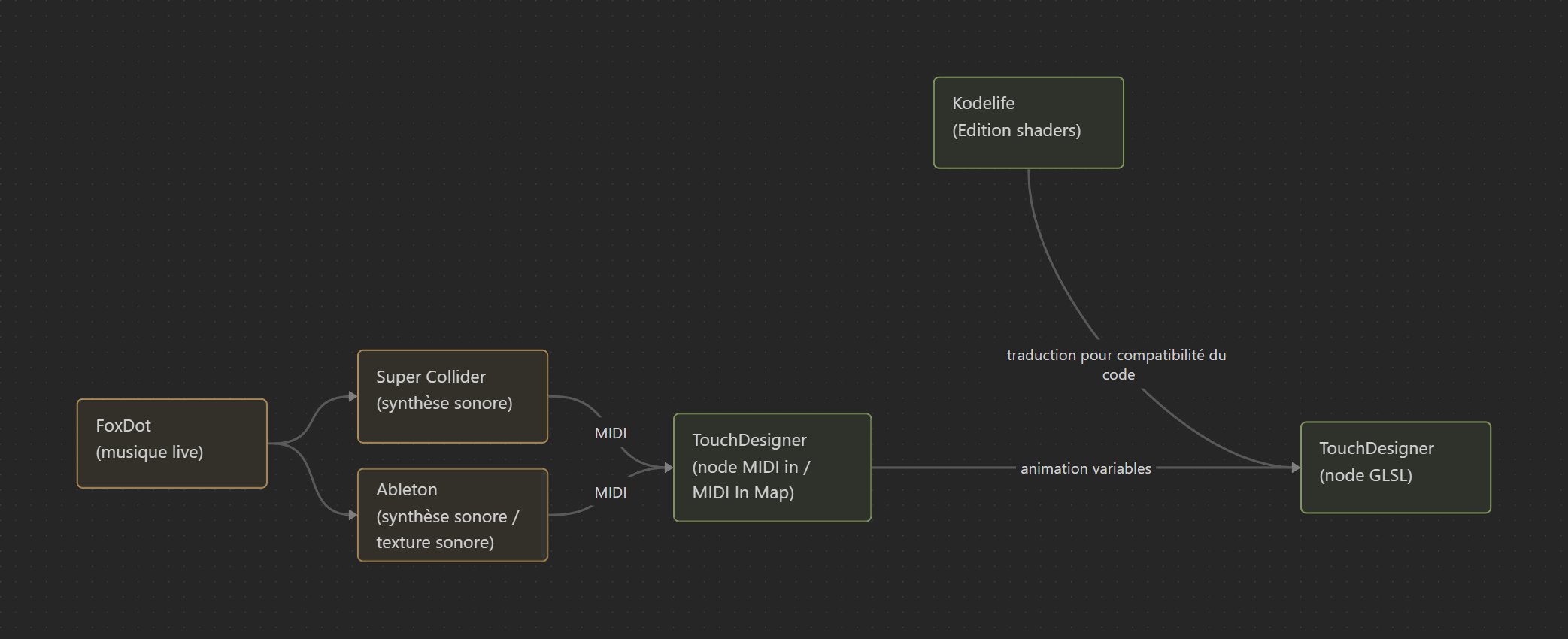

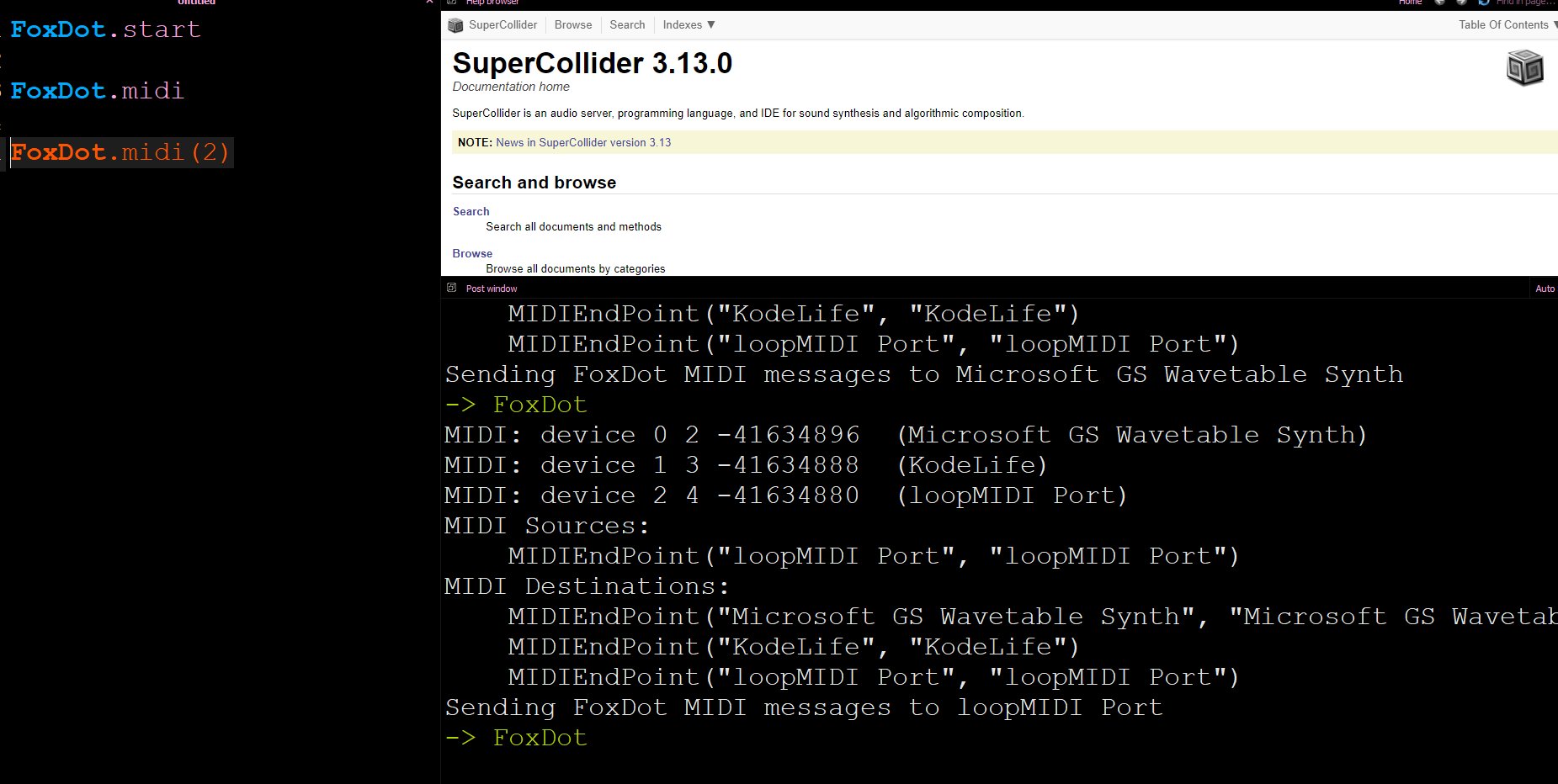

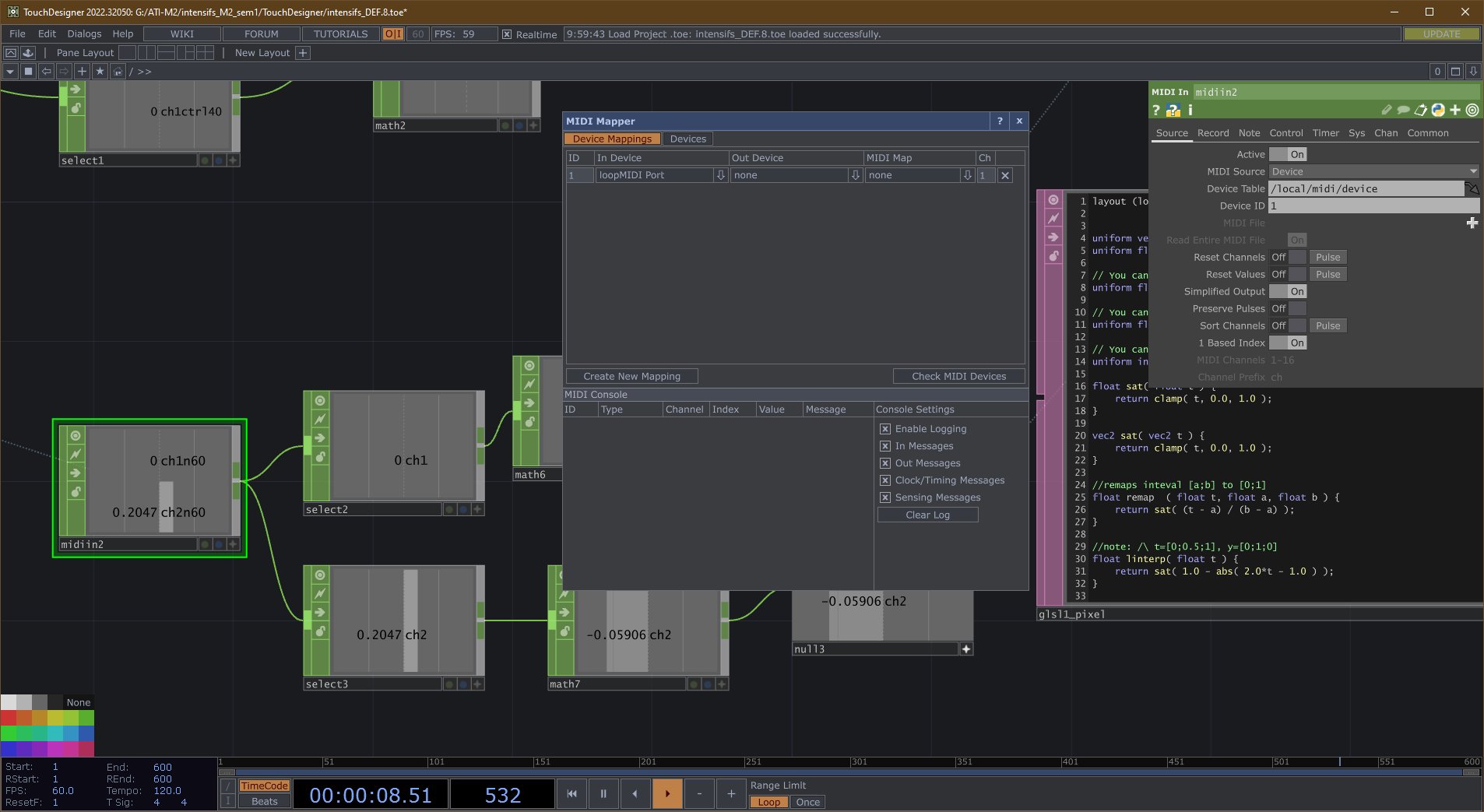

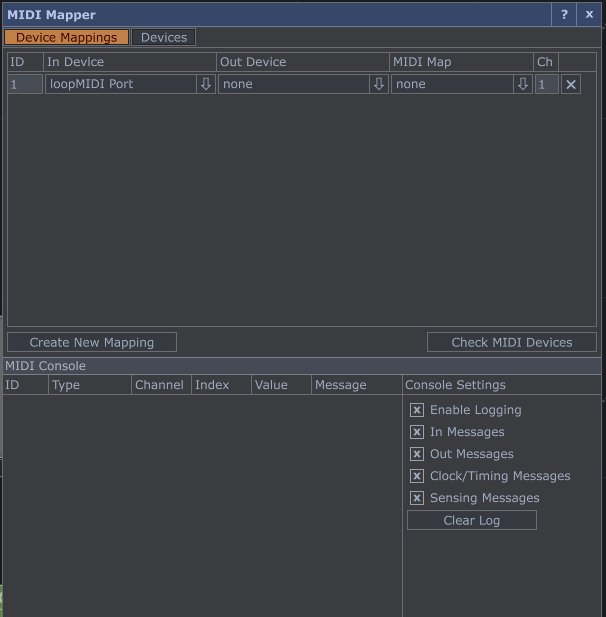

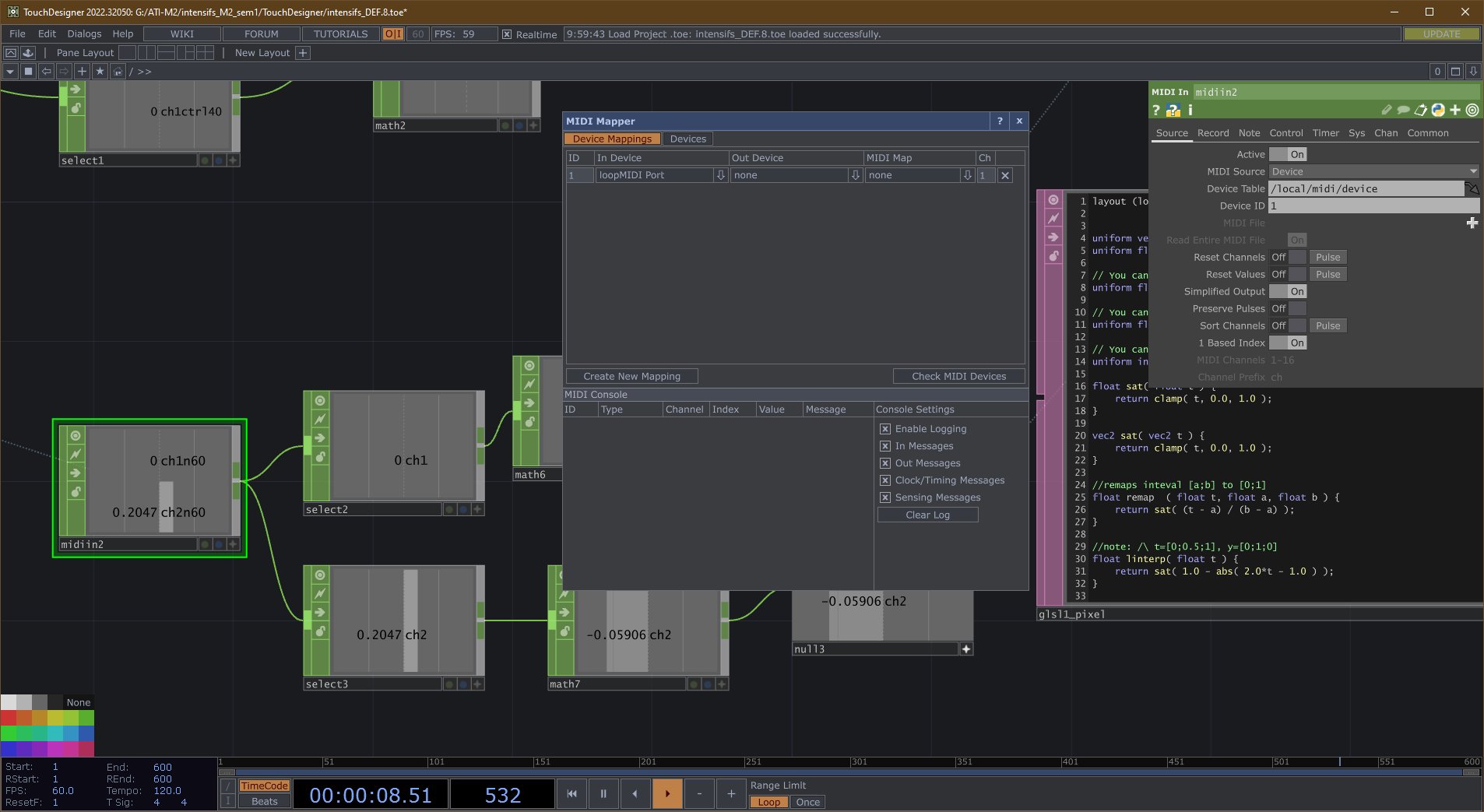

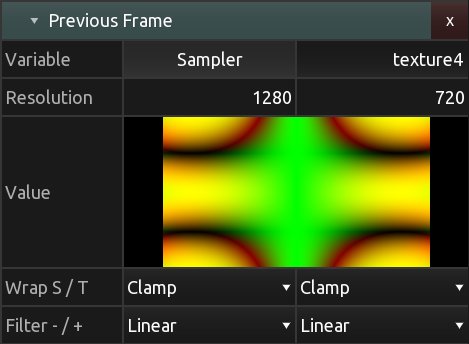

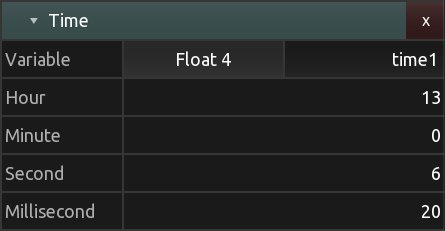

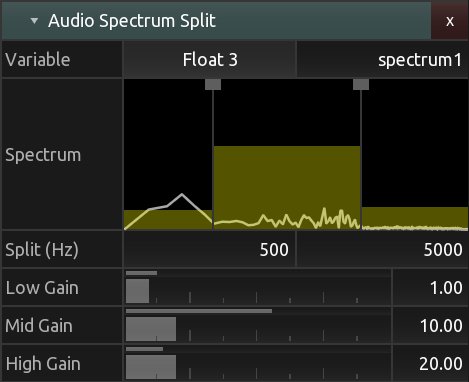

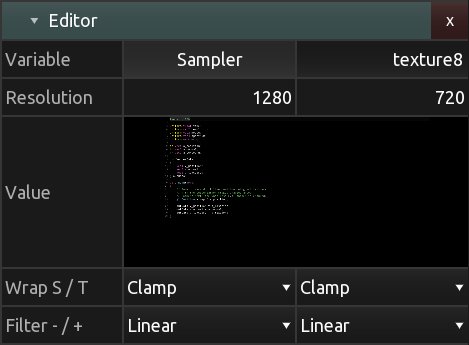

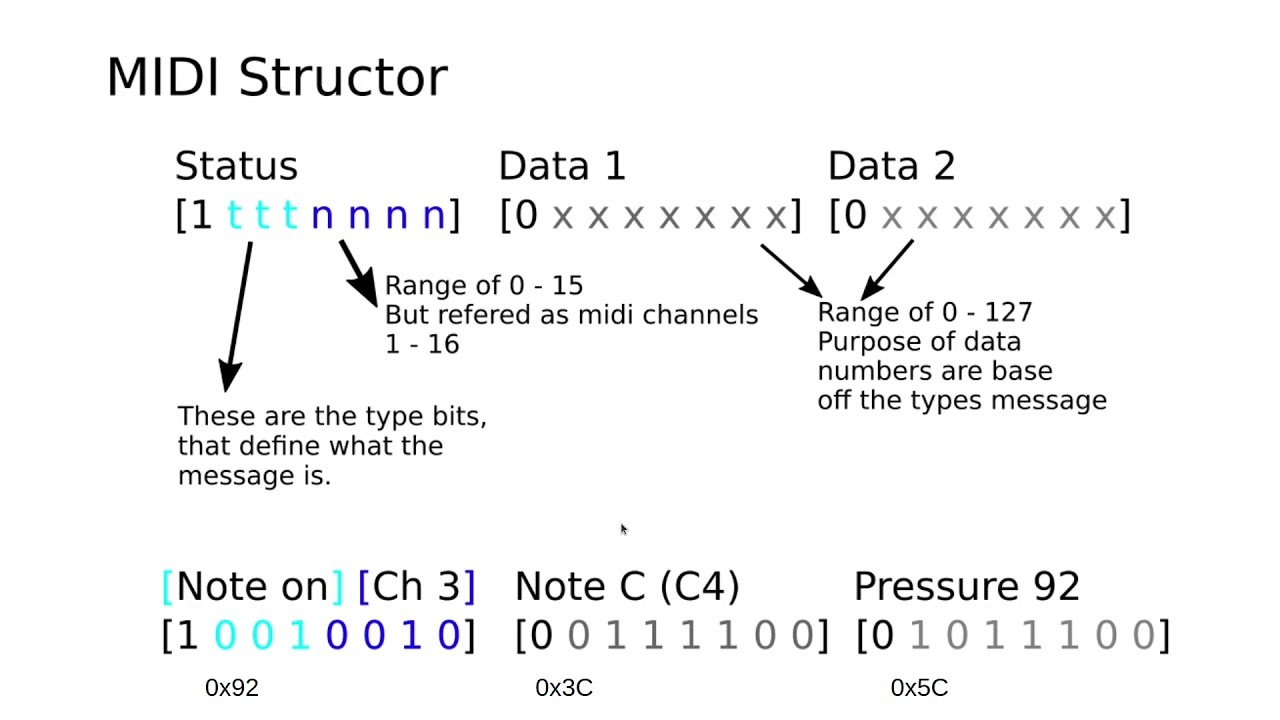

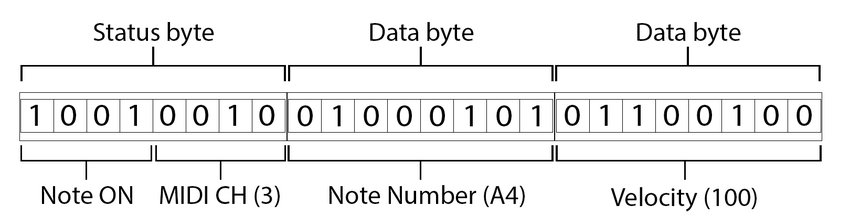

Après avoir exploré en détail la structure d’un fichier MIDI (consultable en annexe), la fin de cette dernière partie sera consacrée à l’introduction d’une solution visant à récupérer les informations MIDI en vue d’animer un shader. Cette approche évite l’utilisation de logiciels tiers pour se rapprocher d’un pipeline de développement purement basé sur le code.

Il me semblait aussi important de souligner que mon intention première était d’inclure des chapitres dédiés à l’algorave et à la musique algorithmique. Cependant, en raison d’une contrainte de temps et d’une surestimation de mes capacités, j’ai été contraint d’abandonner ces sujets.

Au sein de la riche mosaïque de la culture urbaine, une multitude de formes d’expression personnelle émergent et trouvent leur voie. Qu’il s’agisse de pensées, d’images, de rythmes et mélodies, ou même de parfums et matériaux transformés, tout devient prétexte à traduire une émotion humaine. Mais que se produit-il lorsque quelqu’un choisit de communiquer par le biais des nombres ?

Moleman 2 - Demoscene - The Art of the Algorithms (2012) - Documentaire

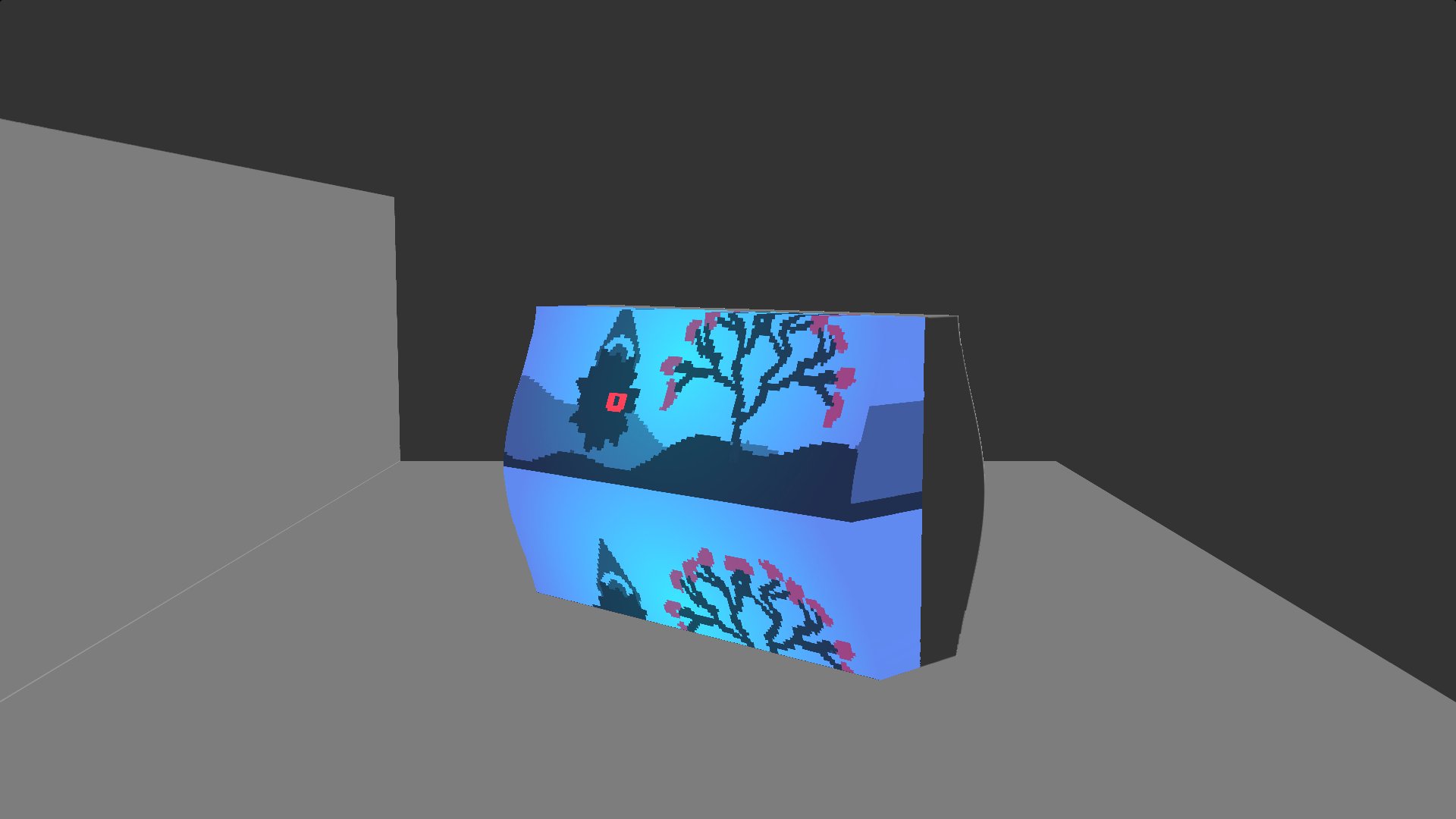

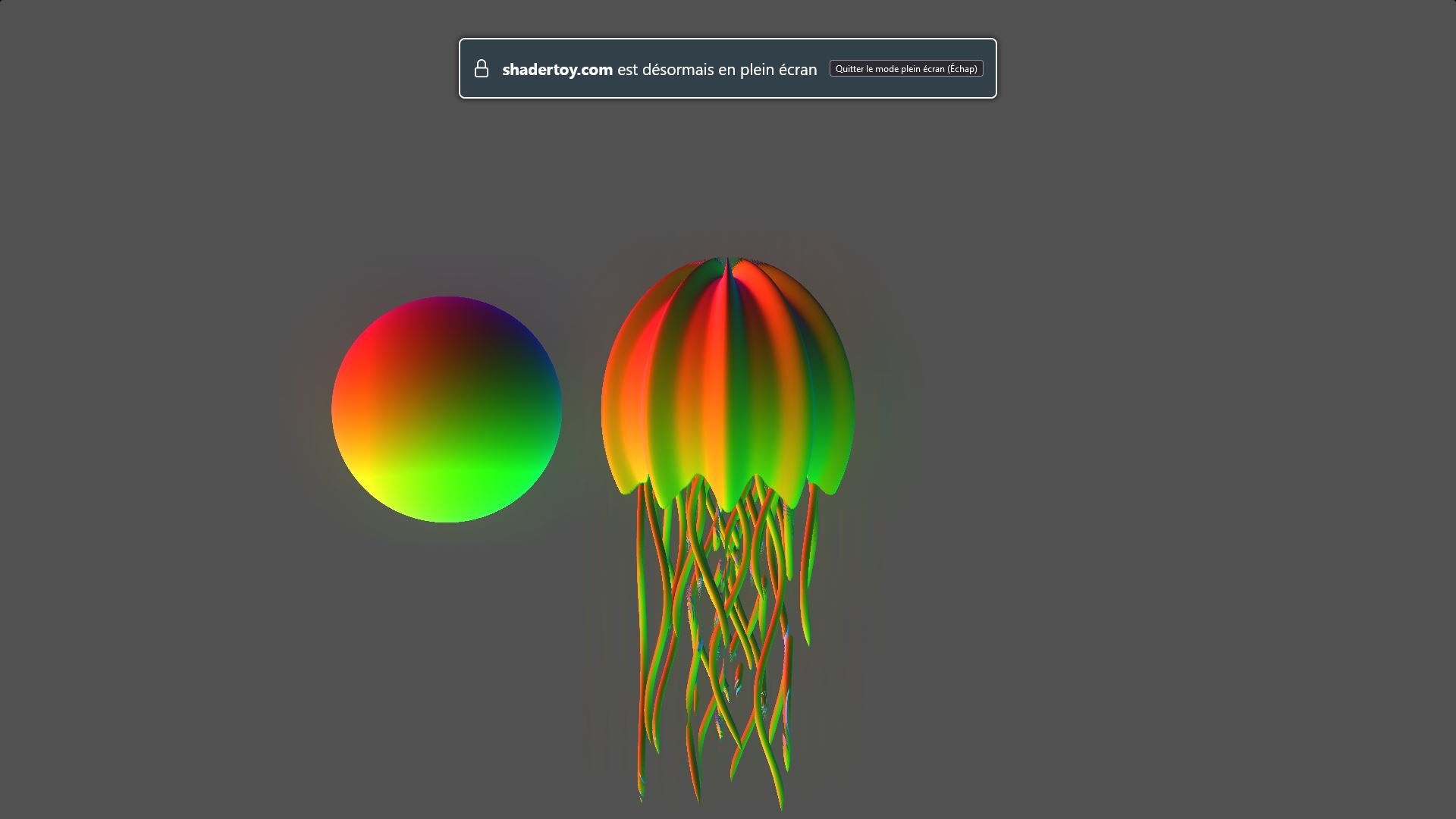

En guise de préambule, il me semblait important de mentionner que les illustrations de ce chapitre sont des strips6 représentant trois images d’une demo, disposées dans l’ordre chronologique de la demo elle-même. Ces images ont été extraites des sites pouet.net et demozoo.org. Leur insertion vise à aérer la lecture de ce premier chapitre et à fournir des exemples visuels pour illustrer certains effets ou concepts discutés dans le texte. L’ordre dans lequel la grande majorité de ces strips apparaissent au sein du texte est totalement aléatoire, sans aucune notion de chronologie.

Le terme demo peut évoquer pour certains les démos de jeux vidéo. Cependant, au sein de la demoscene, sa signification s’écarte sensiblement de cette conception. Alors qu’une démo de jeu est conçue pour présenter un aperçu restreint du produit final, une demo dans le contexte de la demoscene se présente comme une œuvre d’art autonome, élaborée pour explorer et repousser les frontières techniques et esthétiques d’un système informatique.

Si les demos et les jeux vidéo partagent des techniques et des compétences techniques avancées, leurs aspirations divergent nettement. Alors que les jeux vidéo adhèrent généralement à un scénario préétabli, une demo cherche à transcender les contraintes techniques pour offrir une expérience sensorielle riche, souvent assimilée à un clip musical.

Pour appréhender pleinement la notion de demo, il convient de se pencher sur son étymologie anglaise, demonstration, qui suggère une performance visant à captiver et impressionner l’auditoire. Conceptuellement, une demo peut être comparée à une animation musicale d’une durée généralement restreinte, souvent quelques minutes. Toutefois, elle ne se réduit ni à une simple vidéo ni à un fichier audio. En réalité, une demo est un programme exécutable, un fichier binaire, au même titre qu’un logiciel ou un jeu vidéo traditionnel.

Pour dépasser ces contraintes techniques, les programmeurs de demos doivent optimiser leur code afin de produire des effets visuels tout en utilisant un minimum de ressources. Nombreux sont les demosceners en quête de techniques permettant d’afficher des graphismes spectaculaires et de repousser les limites de ce qui est réalisable sur une plateforme spécifique.

Il est important de souligner que la demoscene trouve son épicentre de vitalité et de succès en Allemagne et dans les pays scandinaves, où elle jouit d’une forte implantation et d’une activité soutenue. Cette prééminence régionale s’explique en partie par la longue tradition de ces pays dans la mise en avant des compétences en informatique et en art numérique.

Ces nations sont également le berceau des plus grandes demoparties annuelles. Par exemple, la Breakpoint en Allemagne, qui a eu lieu huit fois jusqu’en 2010, attirait régulièrement une audience dépassant le millier de visiteurs venus de près de trente nations différentes. Des événements similaires, tels que l’Assembly en Finlande ou The Gathering en Norvège, bien qu’initialement axés sur la mise en avant des compétences artistiques et informatiques, ont également élargi leur public pour inclure les passionnés de jeux sur PC. Malgré la tenue d’événements plus modestes à travers le monde, le nombre total de productions dévoilées lors de ces rassemblements dépasse désormais les 50 000.

En 2020, la Finlande a inscrit la demoscene sur sa liste nationale du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO7, marquant ainsi une reconnaissance significative de cette forme d’expression artistique numérique. Cette démarche a fait de la demoscene la première sous-culture numérique à être honorée sur une liste de patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Plus tard, en 2021, l’Allemagne et la Pologne ont également suivi en ajoutant la demoscene à leur liste nationale du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, suivies par les Pays-Bas en 2023.

On peut situer les origines des demos autour des années 1983-1984, marquées par l’introduction du Commodore 64 (C64) en 1982. Le Commodore 64 est un ordinateur personnel qui a rapidement conquis le marché grâce à son prix attractif et à sa vaste ludothèque. À cette époque, il rivalisait avec les bornes d’arcade en termes de qualité sonore et graphique, éclipsant les consoles de jeux non programmables. Sur le plan matériel, le C64 disposait d’un microprocesseur MOS Technology 6510 à 1 MHz, de 64 Ko de mémoire RAM8 (d’où son nom), et d’une puce graphique et sonore intégrée, le SID (Sound Interface Device) (voir [Commodore64_00] et 2.3). Cette dernière offrait des capacités graphiques et sonores avancées pour son époque.

Le Commodore 64 a grandement contribué à populariser l’informatique personnelle et a été un acteur clé dans l’émergence de la culture hacker, de la demoscene, et de l’industrie du jeu vidéo telle qu’elle est aujourd’hui.

L’émergence et la montée en popularité de la demoscene sont étroitement liées à l’essor des jeux vidéo. Dans les années 80, l’achat de jeux vidéo était souvent une décision risquée en raison de leur coût élevé et de l’absence de critiques ou de journalisme spécialisé pour guider les consommateurs. Sans avis ou évaluations disponibles, les joueurs se retrouvaient parfois déçus par la qualité des jeux qu’ils avaient achetés, découvrant des titres aux graphismes médiocres ou aux bugs gênants.

La copie de jeux est devenue alors une pratique courante, d’autant plus facilitée par la nature des supports utilisés par le Commodore 64. Contrairement aux jeux sur consoles, les jeux du C64, souvent distribués sur cassette, étaient facilement dupliquables sans perte de qualité ou d’informations.

Les jeux piratés circulaient largement, échangés pendant les cours d’école ou via courrier postal. Chaque copie comportait une introduction spécifique, créée par le cracker9 responsable du piratage. Leur maîtrise de la programmation leur a permis de repousser les limites du Commodore 64. Plutôt que d’utiliser le langage BASIC, plus lent, les crackers se sont tournés vers l’assembleur, un langage de bas niveau permettant d’optimiser le code et d’accélérer considérablement l’exécution des programmes. Cette approche leur permettait d’obtenir des performances jusqu’à 30 fois supérieures, transformant ainsi la manière dont les jeux étaient perçus et joués sur le Commodore 64. Ils ont également expérimenté les capacités du C64 pour créer des images et des sons, créant ainsi des expériences audiovisuelles immersives. En utilisant le langage des mathématiques pour coder des programmes, ils ont ouvert la voie à l’expression artistique numérique.

En plus de rendre les jeux gratuits, les crackers offraient des avantages tels que des vies infinies ou la suppression d’ennemis, permettant ainsi aux joueurs d’éviter les obstacles frustrants et de profiter pleinement de leur expérience de jeu. Fiers de leurs exploits, ces crackers intégraient fréquemment leurs initiales ou le nom de leur groupe au démarrage des jeux, que ce soit dans une liste de meilleurs scores ou à travers des éléments graphiques. Ces ajouts servaient de vitrine à leur talent et renforçaient l’identité de leur groupe au sein de la communauté.

Ces introductions élaborées par les crackers pour mettre en avant leur talent et leur travail de contournement des mesures de protection des jeux sont nommées cracktros10 (la contraction des mots intro et crack). Le cracking est devenu bien plus qu’une simple pratique de contournement : c’était une démonstration de compétence et d’expertise technique. Ces crackers étaient admirés au sein de la communauté pour leur capacité à maîtriser la machine et à offrir des versions optimisées des jeux. Au fil des années, ces cracktros ont évolué pour devenir de véritables œuvres d’art numérique, gagnant en sophistication et en complexité.

L’année 1984 marque un tournant dans l’histoire des crackers et de la scène du piratage informatique. À cette époque, de nombreux groupes ont émergé, chacun avec sa propre spécialité et sa réputation dans le milieu. Parmi les plus influents, on retrouve des groupes comme TBC, connu pour avoir cracké des jeux populaires tels que « Kennedy Approach » ou « Crackman Crew ».

Les membres de ces groupes n’étaient pas seulement experts en cracking, ils étaient aussi capables d’adapter les jeux NTSC11 destinés au marché américain pour les rendre compatibles avec les systèmes PAL12 utilisés en Europe. Cette adaptation était essentielle pour permettre aux joueurs européens de profiter des jeux américains sur leurs machines locales.

Outre TBC, d’autres groupes européens ont marqué le paysage du cracking. Au Royaume-Uni, Yak Society s’est distingué en crackant les jeux de l’éditeur Elite, tandis qu’en Allemagne, des groupes comme Section 8 et ABC ont également laissé leur empreinte.

La distribution de ces jeux piratés se réalisait de manière analogique, principalement par le biais de la voie postale. Les acteurs clés de cette dynamique étaient les swappers13, des individus passionnés qui avaient établi des réseaux de contacts à l’échelle mondiale. Ces échanges étaient le moteur de la circulation des cracktros, des jeux et des logiciels au sein de la communauté. À travers l’envoi de disquettes par courrier postal, ces swappers facilitaient la diffusion des créations artistiques, contribuant ainsi à la vitalité et à la croissance de la demoscene. Ces échanges ne se limitaient pas seulement à la distribution de contenus, mais renforçaient également les liens entre les membres de la communauté, créant un réseau solide et engagé autour de la passion commune pour la création numérique.

Les éditeurs de jeux ont rapidement réagi pour essayer de contrôler la diffusion de ces copies piratées alors qu’elles se propageaient. Au milieu des années 80, face à l’ampleur du phénomène, une législation a été mise en place en Europe et aux États-Unis visant à interdire toute modification, duplication ou distribution non autorisée de logiciels commerciaux.

Cette réglementation visait à protéger les droits d’auteur des éditeurs et à décourager le piratage des jeux. Elle a marqué un tournant dans l’histoire de la communauté du Commodore 64, mettant fin à l’ère de la duplication libre et créant un contexte juridique plus contraignant pour les amateurs de jeux piratés et les crackers.

Cette évolution légale a poussé certains membres de la communauté à s’orienter vers des pratiques plus créatives et légales, donnant naissance à la demoscene et à la création d’intros14 originales, loin des pratiques de piratage. Malgré cela la créativité des crackers n’a pas été freinée. De nouvelles techniques ont rapidement émergé pour contourner les mesures de protection des jeux.

La première méthode de crack qui a vu le jour était le reset cracking. Cette méthode était relativement simple : en appuyant sur le bouton de réinitialisation (le reset) du Commodore 64, le contenu de la mémoire restait intact, permettant ainsi aux crackers d’accéder au programme en cours d’exécution. En gelant le programme, ils étaient alors en mesure d’extraire et de modifier les données. Par la suite, des modules de gel sur support cartouche ont été développés. Ces cartouches offraient la possibilité de geler le système sans avoir besoin de réinitialiser l’ordinateur, rendant la manipulation encore plus aisée et rapide pour les crackers.

Cette course à l’armement entre crackers et éditeurs a contribué à enrichir les compétences techniques de la communauté, ouvrant la voie à de nouvelles formes d’expression et à l’émergence de la demoscene.

La culture du cracking a également développé ses propres codes et valeurs. L’élitisme et l’avant-gardisme en opposition aux lamers15 sont devenus des caractéristiques marquantes de la scène, reflétant la volonté des membres de se démarquer et de repousser les limites de ce qui est possible. De nombreux adolescents ont été inspirés par cette culture et ont rêvé de devenir un jour un cracker de renom, contribuant ainsi à la croissance et à la pérennité de la demoscene.

Face à la surveillance accrue du FBI (Federal Bureau of Investigation), les crackers ont rapidement ajusté leurs méthodes pour échapper à la détection. L’élite16 de la scène a développé des techniques pour brouiller les pistes et rendre leur communication moins suspecte.

Le FBI mettait en place des systèmes de surveillance des lignes téléphoniques en utilisant des ordinateurs pour détecter certains mots-clés ou phrases suspects. Afin d’éviter cette surveillance, les crackers ont commencé à utiliser ce qu’on appelle maintenant le leet speak17. Ils ont altéré les mots et les phrases de façon à les rendre méconnaissables pour les systèmes de surveillance.

À titre d’exemple, le terme wares, faisant référence aux logiciels piratés, a été modifié en warez, tandis que la lettre « O » a été substituée par le chiffre zéro (« 0 »). D’autres substitutions étaient également courantes, comme remplacer la lettre « A » par le chiffre quatre (« 4 »). Certains ont même utilisé des caractères spéciaux ou des lettres de l’alphabet non latin pour brouiller davantage les pistes.

Cette pratique du leet speak n’était pas seulement une manière de contourner la surveillance, mais aussi un moyen pour la communauté de se démarquer et de créer un langage propre à leur culture. Cette forme d’argot électronique a perduré au fil du temps et est encore utilisée aujourd’hui, notamment dans les pseudonymes et les communications sur Internet. Elle témoigne de l’ingéniosité et de la résilience de la demoscene face aux défis et aux menaces externes.

Malgré leurs débuts dans le piratage et le cracking, ces experts en informatique ont su mettre leurs compétences au service de l’industrie de manière légale et productive. Leur expérience dans le cracking leur a souvent donné un avantage unique, leur permettant de comprendre en profondeur les systèmes et les logiciels, et de contribuer de manière significative au développement technologique et informatique. Cette transition illustre bien la complexité et la dualité de la scène du cracking, où les frontières entre le légal et l’illégal, entre le jeu et le travail, sont parfois floues. Leurs compétences sont particulièrement prisées dans des secteurs comme le développement de jeux vidéo, l’animation, les effets spéciaux et la post-production.

Bon nombre de professionnels éminents de l’industrie du jeu vidéo et de l’animation ont fait leurs premiers pas dans la scène demo. Cette dernière offre en effet une plateforme unique pour l’expérimentation, le feedback en temps réel de la communauté et le perfectionnement des compétences. Elle constitue ainsi un tremplin exceptionnel pour une carrière réussie dans les domaines créatifs et technologiques.

Les groupes DICE18 et Remedy19 illustrent parfaitement comment des groupes de demosceners ont su transformer leur passion et leur talent en des carrières accomplies au sein de l’industrie du jeu vidéo. Ces success stories soulignent l’impact considérable que la créativité et l’innovation de la scène demo peuvent avoir, transcendant ainsi les limites traditionnelles de cette communauté. En outre, il est important de souligner que de nombreux musiciens issus de la scène demo ont saisi des opportunités professionnelles dans la composition de bandes sonores pour des titres emblématiques tels qu’Assassin’s Creed ou la série Unreal.

Nous allons maintenant aborder les divers facteurs qui ont contribué à l’évolution de la demoscene, ainsi qu’examiner de plus près les techniques utilisées.

Si à l’origine l’objectif principal était de réussir le « crackage » d’un jeu, il est rapidement devenu évident que la création d’intros de qualité était tout aussi cruciale pour se démarquer au sein de la communauté. C’est aussi vers le milieu des années 80 que la scène a véritablement pris de l’ampleur, se structurant de manière plus formelle. Les groupes de crackers ont commencé à se rencontrer physiquement en organisant des rencontres et des rassemblements. Ces demoparties étaient l’occasion pour les passionnés de l’informatique et de la demo de se rencontrer, de partager leurs créations, et d’échanger des astuces ou des techniques de programmation.

Les demos se distinguent des cracktros par leur complexité accrue et leur autonomie vis-à-vis des logiciels originaux. Elles ne se contentaient plus de présenter les capacités de cracking des groupes, mais devenaient de véritables œuvres d’art combinant programmation, design et musique pour offrir une expérience immersive.

L’évolution des signatures des crackers reflète bien la transition de la scène du simple cracking vers la création d’intros plus élaborées. Initialement, la signature était une manière discrète pour le cracker de laisser sa marque sur une copie piratée. Cette signature, souvent composée de trois lettres, rappelait les initiales utilisées dans les jeux d’arcade pour marquer les meilleurs scores. Elle servait à identifier l’auteur du crack, tout en affirmant sa réputation au sein de la communauté. Cependant, avec l’émergence de la demoscene, cette simple signature a rapidement évolué. Les crackers ont commencé à utiliser les intros comme un média pour afficher leur pseudonyme de manière plus graphique et artistique. Au lieu de se limiter à une combinaison de trois lettres, ils ont intégré leur pseudonyme dans des logos aux animations complexes (voir 2.9).

En parallèle l’Amiga a révolutionné l’informatique personnelle en se positionnant comme un précurseur du multimédia, surpassant ses concurrents de l’époque. Son avance technologique, illustrée par l’Amiga 1000 lancé en 1986 (voir [am1000]), a introduit des innovations majeures comme le son numérique, les graphismes couleur et un système multitâche révolutionnaire pour l’époque. Malgré ces avancées, le coût élevé de l’Amiga a initialement freiné son adoption parmi les demosceners, en particulier par rapport au Commodore 64.

L’introduction de l’Amiga a été un catalyseur pour la création d’une scène spécifique autour de cette plateforme. Elle a vu l’émergence de groupes dédiés, chacun avec ses spécialités : crackers et demomakers. Deux courants distincts se sont formés : l’un axé sur les programmes DOS20 et l’autre sur les trackloaders21.

Les programmes DOS sur Amiga étaient souvent caractérisés par une approche plus structurée et formelle, avec une présentation plus traditionnelle et un enchaînement linéaire des effets. A contrario, plutôt que de charger toutes les données nécessaires pour une demo au début de l’exécution, le trackloader charge les données progressivement à partir du disque pendant que la demo est en cours d’exécution. Cette méthode permet d’offrir une expérience plus fluide et dynamique, car elle réduit les temps de chargement et permet un enchaînement plus naturel des effets et des scènes.

L’essor de l’Amiga a marqué un tournant dans la création musicale au sein de la demoscene. Les premiers logiciels utilisés, appelés trackers, rappellent les outils du C64 mais offraient la capacité de jouer des sons numérisés. Cette évolution a ouvert la porte à des compositions musicales plus complexes et sophistiquées, enrichissant ainsi la qualité sonore des demos.

Aujourd’hui, les créateurs de demos ont accès à des logiciels de production musicale plus avancés, les mêmes qui sont utilisés pour produire les morceaux diffusés à la radio ou en streaming. Cependant, les contraintes de taille imposées par les demos de 4 ou 64 Ko limitent l’utilisation de ces sons numérisés.

Face à ces limitations, les artistes reviennent souvent aux techniques ancestrales de la demoscene. Ils créent des sons en partant de simples formes d’ondes, utilisant des méthodes de synthèse sonore pour générer des mélodies et des rythmes envoûtants. Ces approches minimalistes rappellent les débuts de la musique sur le C64, mais avec l’ingéniosité et l’expérience acquises au fil des années, les artistes parviennent à produire des compositions étonnamment riches et variées, démontrant ainsi que la créativité peut s’épanouir même dans les contraintes les plus strictes.

Les demos Amiga ont élargi leurs horizons en incorporant des diaporamas, des albums musicaux et des diskmags, se démarquant clairement par leur qualité supérieure par rapport aux diskmags du C64. En plus des échanges directs entre individus, des médias physiques ont commencé à voir le jour pour soutenir et documenter la scène.

Des magazines papier et des fanzines numériques ont été créés (les diskmags22), offrant un espace d’expression aux membres de la communauté et permettant de partager des actualités, des tutoriels, des critiques et des analyses (voir [diskmag1], [diskmag1] et 2.13).

Ces publications ont joué un rôle important dans la diffusion des idées et des valeurs de la demoscene et du hacking. Des titres comme Sex’n’Crime, Mamba et Fölény sont devenus emblématiques. Ces publications, enrichies de nouvelles, de critiques de demos, de classements et d’informations sur les copyparties, ont conféré à la scène une dimension plus structurée et sérieuse.

C’est durant cette période qu’un véritable esprit compétitif a pris forme au sein de la communauté des demosceners. Une course à l’exploit était engagée : qui serait le premier à pirater un jeu ? Qui concevrait l’intro la plus marquante ? L’esprit de compétition a incité les créateurs à repousser les limites techniques de leurs machines. Les effets visuels se sont multipliés et complexifiés: animations de sprites, rotations, rebonds, effets de miroir, et bien d’autres encore. La musique n’était pas en reste, devenant de plus en plus sophistiquée.

Au-delà de la compétition purement technique, l’ego et le prestige ont également pris une place importante dans cet univers. Chaque groupe se devait de présenter un cracktro de qualité, non seulement pour montrer leur expertise technique, mais aussi pour asseoir leur réputation au sein de la communauté.

La dimension communautaire joue un rôle tout aussi essentiel que le talent individuel dans la dynamique de la demoscene, contribuant à nourrir un esprit créatif et collaboratif. L’événement phare de cette communauté est la demoparty, une manifestation dédiée à la célébration de la culture informatique. Lors de ces rassemblements, les participants ont l’opportunité de mettre en lumière leurs compétences et créations, d’échanger des connaissances et des idées, et de rencontrer des individus animés par la même passion. Les œuvres produites y sont présentées dans diverses catégories et soumises à l’appréciation du public et des pairs, renforçant ainsi l’esprit de compétition et de camaraderie qui anime la demoscene.

Concourir lors d’une demoparty représente une expérience unique pour les demomakers. C’est l’occasion de voir leur travail projeté sur un grand écran, sublimé par une bande sonore diffusée sur un système son de qualité, devant un auditoire attentif et passionné. Ce moment de partage et de reconnaissance collective est souvent source d’inspiration et de motivation pour les participants.

Cette course à l’innovation et à la créativité a contribué à faire de la demoscene un mouvement dynamique et en constante évolution, où chaque nouvelle réalisation repousse un peu plus les frontières de ce qui est techniquement possible. Ce qui pouvait impressionner une année semblait déjà dépassé l’année suivante. Cet esprit compétitif a conduit à la création de diverses catégories, chacune présentant ses propres contraintes spécifiques.

L’introduction de la catégorie 4k a marqué une étape significative dans l’évolution de la demoscene. Contrairement aux productions plus volumineuses qui disposent de plusieurs mégaoctets pour exprimer leur vision artistique, les productions 4k se limitent à seulement 4 kilooctets de données. Cette contrainte sévère en taille a poussé les demosceners à optimiser les possibilités de compression pour produire des œuvres imposantes malgré leur petite taille.

Malgré les contraintes, les demomakers redoublent d’astuces pour y parvenir. Bien que les résultats soient souvent d’une qualité graphique médiocre, il est important de souligner que la taille de ces intros est même inférieure à celle d’un document Word vide. Le format 4k a donc donné naissance à des demos qui démontrent la puissance et le génie des demosceners, en montrant qu’il est possible de réaliser des prouesses artistiques et techniques avec des ressources limitées.

Une des intros 4k les plus célèbres sur Commodore 64 est « We Are New » par Fairlight (voir 2.17). Cette intro a été saluée pour son ingéniosité technique et son esthétique, tout en tenant dans la contrainte de seulement 4 kilooctets de données.

Les intros 64k occupent une place particulière dans la demoscene, se positionnant entre les intros 4k et les demos full size. Elles offrent une limite de 64 kilooctets de données, soit bien plus que les 4 kilooctets des intros 4k, mais nettement moins que les demos full size qui peuvent s’étendre sur plusieurs mégaoctets.

Ici aussi, le défi des intros 64k est de marier créativité artistique et optimisation technique dans un espace de stockage restreint. Ce format permet aux demosceners de concevoir des œuvres plus élaborées, avec des graphismes, des effets sonores et des animations de qualité supérieure, tout en restant dans une taille de fichier modeste. L’objectif est là encore d’exploiter au maximum les 64 kilooctets disponibles.

L’intro 64k se distingue par son système similaire aux intros 4k, mais avec une limite étendue à 65535 octets. Ce format offre aux codeurs une plus grande marge de manœuvre créative, leur permettant de collaborer étroitement avec des graphistes et des musiciens pour créer des intros marquantes. C’est pourquoi l’intro 64k est l’une des catégories les plus appréciées des demomakers, juste derrière la catégorie reine : la demo full size.

Une des intros 64k les plus célèbres et influentes dans la demoscene est « fr-08: .the .product » réalisée par Farbrausch en 2000 (voir 2.18). Cette intro a marqué un tournant dans la catégorie des intros 64k, démontrant une optimisation et une créativité jamais vues auparavant.

« fr-08: .the .product » a été distinguée non seulement pour ses effets visuels, mais aussi pour sa musique et sa synchronisation. Elle a repoussé les limites de ce qui était considéré comme possible dans un fichier de seulement 64 kilooctets, influençant de nombreux demomakers et définissant de nouvelles normes pour les intros 64k. Cette intro est souvent citée comme un exemple de ce que la demoscene peut réaliser.

La catégorie demo full size par ses productions les plus ambitieuses et les plus abouties , constitue le cœur battant de la demoscene. À l’inverse des intros 4k et 64k, soumises à des contraintes de taille de fichier plus strictes, les demos full size se libèrent de toute limite prédéfinie en termes de mémoire ou de temps d’exécution.

Ce format offre aux demosceners un espace de création illimité pour déployer tout leur talent et leur savoir-faire. Les demos full size exploitent ainsi pleinement les capacités des machines sur lesquelles elles sont exécutées, que ce soit en termes de graphismes, d’animations, d’effets sonores ou de musique. Elles représentent souvent le résultat d’un travail d’équipe collaboratif, où artistes, codeurs, graphistes et musiciens fusionnent leurs compétences pour donner vie à une vision artistique commune.

Les productions de cette catégorie peuvent durer plusieurs minutes et offrent une expérience riche et immersive aux spectateurs. Elles peuvent raconter une histoire, présenter un univers visuel ou sonore unique, ou encore mettre en avant des techniques de programmation et de design nouvelles. La taille traditionnelle des demos est limitée à 4Mo, bien que cette limite soit souvent dépassée, comme l’illustre la demo de plus de 12Mo réalisée par Cocoon & Syndrome pour « Shad » (voir 2.19).

En somme, la catégorie demo full size est le terrain de jeu privilégié des demosceners pour exprimer leur créativité sans limites, repoussant constamment les frontières de l’art numérique et de la programmation, tout en offrant une liberté d’expression artistique inégalée.

La catégorie gfx (graphics) dans la demoscene se centre sur la création graphique et artistique, mettant en lumière le talent des graphistes qui élaborent des œuvres visuelles pour les demos, intros et autres productions de la demoscene. Pour exceller dans ce domaine, les graphistes doivent posséder une variété de compétences. Ils doivent maîtriser des logiciels de dessin et de retouche d’image, tout en ayant une compréhension approfondie des contraintes techniques propres à la demoscene, telles que la gestion des palettes de couleurs et l’optimisation des tailles de fichiers.

Les productions gfx peuvent prendre diverses formes, qu’il s’agisse d’images fixes, d’animations ou même de séquences vidéo. Elles sont souvent évaluées sur des critères tels que leur originalité, leur qualité artistique, leur technique et leur intégration harmonieuse dans la production globale. La catégorie gfx est une catégorie permettant aux graphistes de la demoscene de mettre en avant leur talent, de partager leur passion pour l’art graphique et de contribuer à enrichir les productions communautaires avec des visuels.

Cette catégorie gfx est elle-même subdivisée en plusieurs sous-catégories, telles que les 8bits (256 couleurs) et les 32bits. Il est important de noter que l’utilisation de photos scannées est généralement mal vue, voire interdite.

La catégorie mod (module) dans la demoscene est dédiée à la création de musique et de sons, qui sont essentiels pour enrichir l’expérience audio des demos ou des intros. Les modules sont des fichiers spéciaux contenant à la fois des données musicales et des instructions pour les instruments, permettant ainsi de reproduire des compositions musicales variées. Ces créations sont le résultat du travail des musiciens et sound designers de la demoscene qui utilisent des trackers23, des logiciels spécifiques à la demoscene, pour composer leurs morceaux.

Les compétences nécessaires pour exceller dans cette catégorie sont nombreuses et incluent une connaissance approfondie des principes de la composition musicale, ainsi qu’une maîtrise des techniques spécifiques à la création de mods. Parmi ces techniques, l’utilisation des trackers et la manipulation des échantillons sonores sont particulièrement importantes. Les mods peuvent varier grandement en style et en genre, allant de la musique électronique à la musique classique, en passant par le rock, le jazz et bien d’autres. Ils sont évalués sur des critères tels que leur originalité, leur qualité musicale, leur technique et leur intégration dans la production globale.

Autrefois, cette catégorie comprenait des compétitions Modules 4 voies et multichannels, mais elle a évolué avec l’arrivée du format MP3, qui a en grande partie remplacé les compétitions traditionnelles. Le concept des modules, initialement développé par les demomakers sur Atari et porté sur diverses plateformes comme l’Amiga, le PC ou l’Amstrad, est fondé sur l’enregistrement de petits sons pour composer une partition. Des logiciels comme FastTracker2 ou Scream Tracker sont utilisés pour créer ces partitions en manipulant les sons enregistrés à différentes vitesses pour reproduire les notes musicales (voir [fasttracker00] et 2.22). Certains musiciens de la demoscene, tels que Skaven, Clawz et Necro, sont reconnus comme des références dans cet art.

Dans les compétitions, les modules 4 voies permettent de jouer jusqu’à 4 instruments simultanément, tandis que les multichannels offrent une plus grande capacité, souvent limitée à 32 ou 64 portées. Cette catégorie mod offre ainsi une plateforme aux musiciens et sound designers de la demoscene pour exprimer leur talent, partager leur passion pour la musique et contribuer à enrichir les productions de la communauté demoscene avec des compositions audio.

Au fil du temps, l’évolution de la demoscene a engendré l’émergence de formes artistiques nouvelles, difficiles à catégoriser au sein des catégories traditionnelles comme la musique, les images ou les demos. De cette évolution est née la catégorie wild, qui s’est imposée comme un terrain d’expression artistique non conventionnel.

Les concours wild offrent souvent des spectacles en direct où les créateurs montent sur scène pour dévoiler leurs œuvres. Ces présentations peuvent varier d’un microcontrôleur récupéré d’un réfrigérateur à des performances artistiques plus extravagantes. Malgré leur caractère parfois déconcertant, ces productions sont généralement le fruit d’un travail sérieux et méticuleux, combinant effets visuels et compositions musicales.

Aucune machine, aussi insolite soit-elle, n’échappe à l’exploration artistique de la demoscene. De la simple calculatrice de poche aux installations monumentales, tout peut être utilisé comme vecteur d’expression artistique, reflétant ainsi la diversité de la communauté.

Nous allons maintenant étudier quelques techniques fréquemment utilisées afin d’appréhender leur impact visuel. Parmi les méthodes adoptées par les demosceners pour leurs créations, nous avons précédemment mentionné l’usage de la programmation en assembleur par les crackers pour optimiser à la fois les performances et la taille des demos. De plus, sur le Commodore 64, des fonctionnalités hardware souvent méconnues ont été découvertes par les programmeurs astucieux de la demoscene. Parmi ces trouvailles, on peut citer la capacité à éliminer la bordure de l’écran grâce aux raster interrupts, ou encore l’utilisation d’un quatrième canal pour le son.

Les raster interrupts sont une technique utilisée dans la demoscene, notamment sur le Commodore 64, pour synchroniser des effets visuels avec le balayage de l’écran (raster). Le Commodore 64, comme de nombreux autres ordinateurs de cette époque, utilise un balayage raster pour afficher les images à l’écran, c’est-à-dire qu’il dessine l’écran ligne par ligne, de haut en bas. Un raster interrupt intervient lorsqu’un programme interrompt le processus normal de balayage raster pour exécuter un code spécifique.

Dans la demoscene, les raster interrupts sont souvent utilisés pour créer des effets graphiques avancés, comme des rasterbars, des effets de scrolling et d’autres animations complexes comme le waving.

Bien que le Commodore 64 puisse afficher seulement 16 couleurs dont seulement cinq nuances de gris, y compris le noir et le blanc, certaines demos parvenaient à afficher plus de couleurs que cette palette de base. Une méthode pour y parvenir est d’alterner rapidement entre deux écrans légèrement différents pour mélanger les couleurs, exploitant la persistance rétinienne24. Cette technique est exposée dans « Dream Time » du groupe Profik, où deux buffers sont alternés 60 fois par seconde pour créer l’illusion de couleurs supplémentaires.

Un scroll fait référence à une technique où le texte ou les graphiques défilent horizontalement ou verticalement à l’écran. Cette technique était largement utilisée pour afficher des crédits, des messages ou des graphismes artistiques dans les demos et les intros. Initialement simples textes défilants, ils ont évolué vers des versions DYPP (Different Y Pixel Position) ondulantes, des stretch-scrollers irréguliers, des scrollers inspirés de Star Wars, ou encore des scrollers en 3D virtuelle autour d’une sphère.

Le waving désigne un effet graphique simulant des vagues ou des ondulations sur l’écran. Cet effet est souvent obtenu en manipulant les pixels ou en modifiant les lignes de balayage de manière à créer une illusion de mouvement fluide et ondulant.

Un rasterbar fait référence à un effet visuel créé en manipulant les lignes de balayage (rasters) de l’écran. L’effet est généralement réalisé en changeant dynamiquement la couleur ou la luminosité des lignes de balayage pour créer des motifs ou des animations. Ces effets exploitent les caractéristiques techniques des anciens ordinateurs, comme le Commodore 64, qui permettaient un contrôle précis des lignes de balayage.

Bouncing fait référence à un effet visuel où un objet ou du texte semble rebondir de haut en bas ou de gauche à droite à l’écran. Cet effet est souvent utilisé pour ajouter du dynamisme et de l’animation à une demo ou à une intro, donnant ainsi une sensation de mouvement et d’interaction.

Un logo désigne généralement un élément graphique représentant le nom ou l’identité visuelle d’un groupe de demosceners. Ce logo est souvent intégré dans les intros, les demos ou les cracktros pour identifier le groupe ou le collectif derrière la production. Il est conçu pour être distinctif et mémorisable, reflétant souvent le style et l’esthétique du groupe.

La demoscene d’aujourd’hui est marquée par l’usage persistant d’ordinateurs obsolètes tels que le Commodore 64, le Plus 4, le ZX Spectrum et l’Amiga. Ces machines, bien que technologiquement dépassées et dotées de limitations parfois drastiques datant de plusieurs décennies, continuent d’inspirer et de servir de supports à des réalisations.

Cette persistance reflète la popularité indéniable de ces machines emblématiques. Le Commodore 64, par exemple, conserve son titre de champion en termes de créativité au sein de la demoscene, avec un impressionnant catalogue de plus de 18 000 productions recensées. Ce chiffre surpasse même celui des créations pour PC, qui s’élève à environ 14 000, mettant en évidence la fascination continue pour ces anciennes plateformes.

Cette inclination pour les machines d’antan ne se résume pas à de la nostalgie. Elle témoigne d’une volonté de repousser les limites, de défier les contraintes techniques et de valoriser l’ingéniosité nécessaire pour créer des demos sur des plateformes aux capacités limitées. De plus, l’utilisation de ces machines historiques dans la création contemporaine renforce le lien entre les générations de demomakers et perpétue l’héritage culturel de la demoscene.

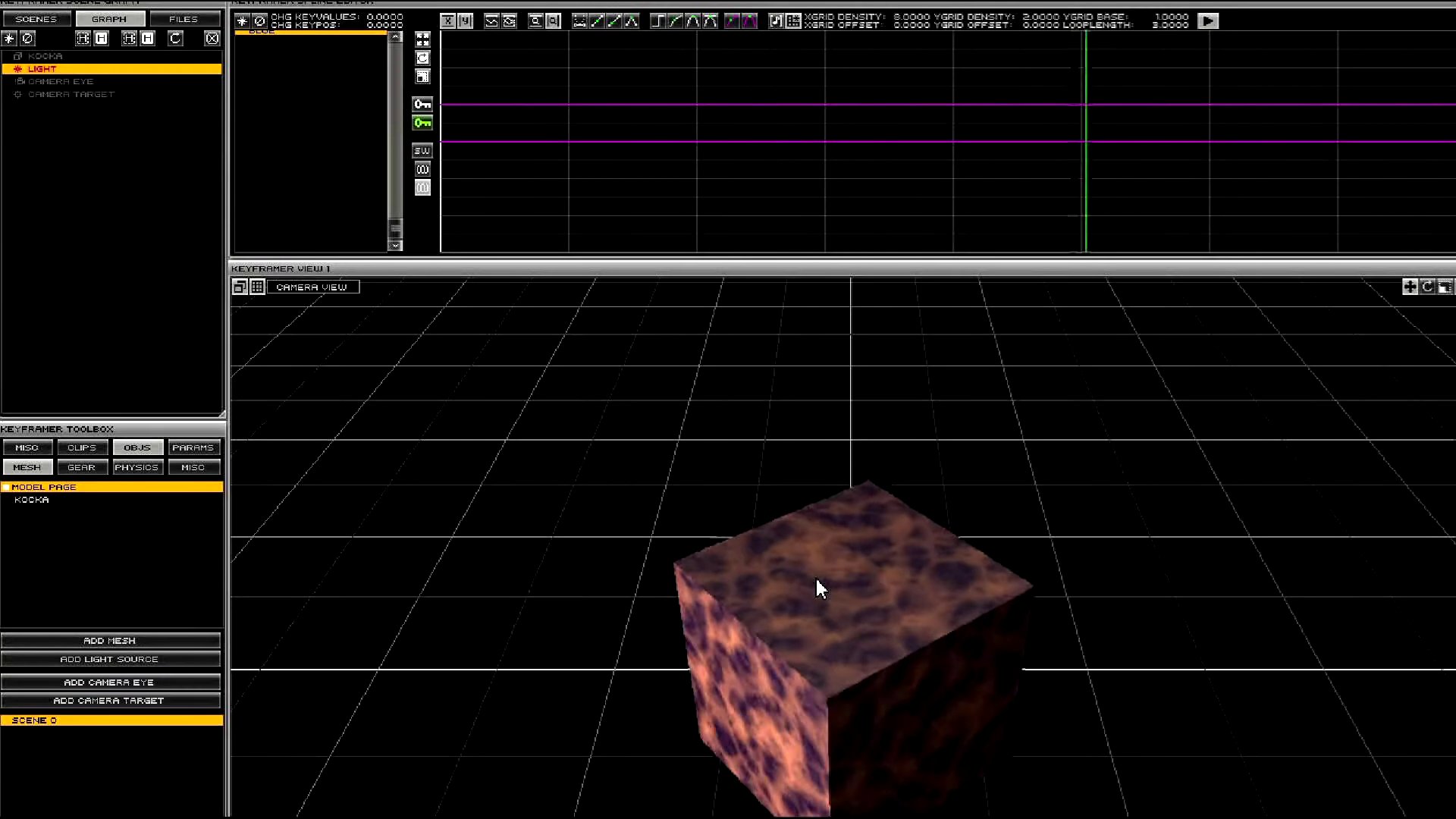

Aujourd’hui, deux approches dominantes structurent la création d’intros ou de demos sur PC. La première, plus traditionnelle, implique une programmation intégrale de chaque élément de la demo à partir de zéro. En revanche, la seconde repose sur l’utilisation d’outils de création de demos spécialement élaborés par les programmeurs au sein du groupe.

Dans le passé, la réalisation d’objets 3D exigeait un processus manuel méticuleux. Imaginons la conception de la lettre « D » en trois dimensions : elle débutait par un croquis détaillé sur papier millimétré, suivi de l’identification minutieuse de chaque point du dessin à l’aide d’une grille. Ces coordonnées étaient ensuite introduites dans un programme pour générer le code source nécessaire à la modélisation de l’objet.

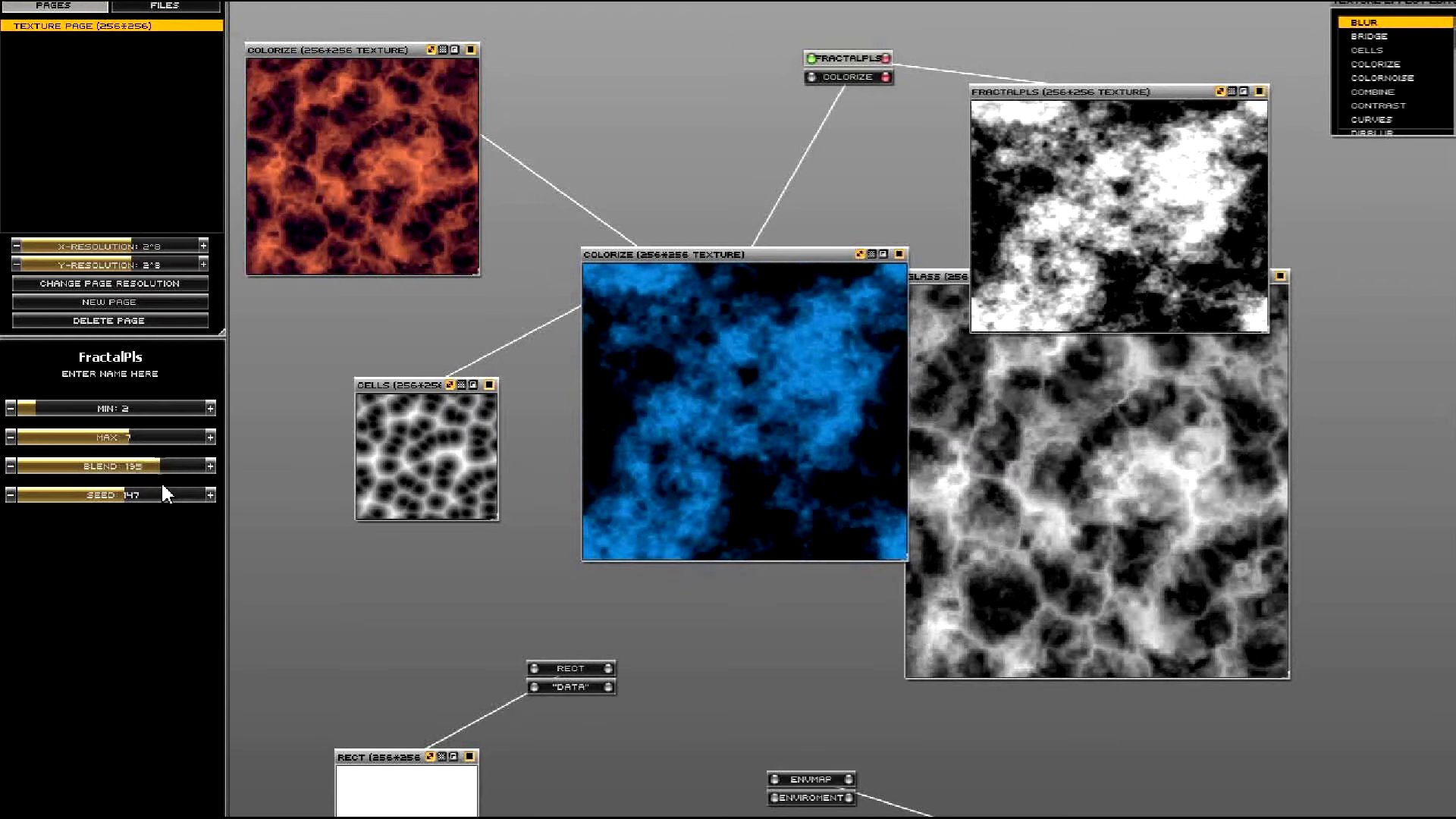

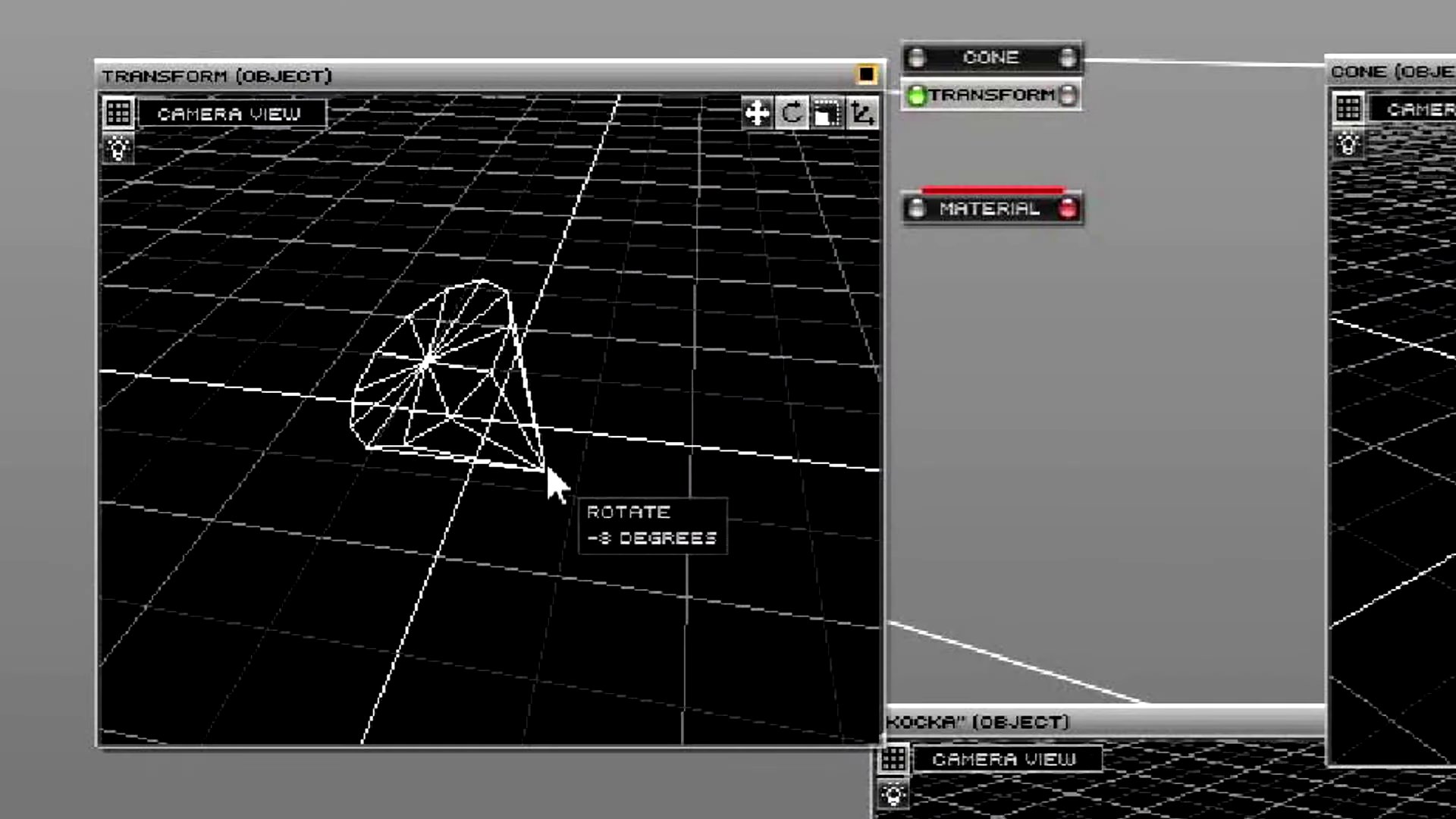

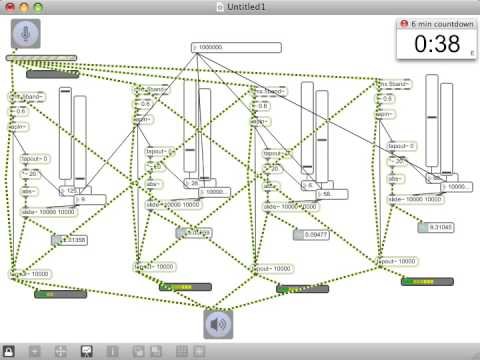

Cependant, cette méthode laborieuse comportait des désavantages manifestes, notamment en termes de répétitivité et de complexité. Ainsi, la conception de programmes spécialisés automatisant la génération du code source est rapidement devenue une alternative attrayante. Cette automatisation présente des avantages considérables : elle optimise le temps de création, réduit les erreurs humaines et améliore l’efficacité globale du processus de modélisation 3D (voir 3.1).

Ces outils, développés par les demosceners eux-mêmes, se distinguent des solutions commerciales comme Photoshop, 3D Studio ou Premiere. Ils fusionnent ces fonctionnalités en offrant une gamme étendue de fonctionnalités, de la génération de textures procédurales à l’édition de scènes animées, le tout intégré dans une interface unifiée. De plus, ils permettent un visionnage immédiat de la demo par un simple appui sur la barre d’espace, facilitant ainsi une de création fluide et intuitive.

Le développement de ces outils sur mesure par les demosceners s’explique par leur orientation vers la création d’intros 64 Ko, imposant des contraintes strictes de taille de fichier. Ces solutions spécialisées répondent donc précisément à leurs exigences en matière de taille et de fonctionnalités.

Dans leur démarche créative, les demosceners privilégient l’utilisation de données brutes plutôt que de gros fichiers préexistants. Ils se basent sur des paramètres et algorithmes pour générer les éléments visuels et sonores nécessaires à la demo, permettant ainsi de produire des œuvres tout en conservant des tailles de fichier minimales. Cette approche algorithmique leur permet d’obtenir des rendus dans des tailles de fichier réduites, sans dépendre de fichiers volumineux.

Cependant, il convient de souligner que tous les demosceners ne privilégient pas nécessairement la création d’outils sur mesure. Certains préférant une approche plus traditionnelle, débutent chaque projet de manière autonome et intègrent progressivement des effets et des fonctionnalités pour parvenir au résultat final, sans le support d’un outil de création dédié.

Pour pleinement apprécier une demo, il est nécessaire pour le public d’avoir une connaissance des limitations techniques ainsi que des capacités intrinsèques de l’ordinateur concerné. Cette compréhension permet non seulement d’évaluer l’exploit technique réalisé par les demomakers, mais également d’appréhender la subtilité et l’ingéniosité de leur création.

Les personnes non familières avec les contraintes techniques peuvent ne pas être impressionnées par des réalisations en apparence simples, comme un cube en rotation. Toutefois, il est important de souligner que des fonctionnalités aussi basiques peuvent représenter des prouesses considérables sur une plateforme donnée, surpassant souvent les attentes initiales des concepteurs du système.

Pour qu’une demo soit véritablement mémorable et appréciée, elle doit être ancrée dans un concept artistique solide. Cette combinaison d’excellence technique et de créativité conceptuelle est ce qui distingue les demos les plus marquantes.

La collaboration est au cœur de la demoscene moderne. Les demomakers travaillent souvent en équipe, combinant leurs talents et leurs compétences. Cette collaboration permet non seulement de partager des connaissances et des idées, mais aussi de repousser les limites de ce qui est techniquement et artistiquement possible.

La communauté demoscene reste un élément essentiel de cette culture. Les festivals de demos, les compétitions et les rencontres entre demomakers continuent d’être des moments forts de la vie de la demoscene, permettant aux artistes de partager leurs œuvres, d’échanger des feedbacks et de célébrer ensemble leur passion commune.

Les demos sont généralement le fruit du travail d’une équipe, avec un membre dédié aux graphismes, un autre à la musique, et plusieurs autres à la programmation, suivant ainsi un schéma similaire à celui de la création de jeux vidéo ou de la réalisation de films.

Pour ces créateurs, la véritable récompense réside dans la reconnaissance et l’appréciation de leurs pairs au sein de la communauté demo. Bien que leurs œuvres puissent atteindre un niveau d’excellence reconnu à l’échelle internationale, l’aspiration principale de ces artistes n’est pas tant d’atteindre un public étendu ou de rechercher la célébrité, mais plutôt de créer des œuvres qui résonnent profondément avec ceux qui comprennent et apprécient véritablement la culture unique de la demoscene. C’est cette connexion spéciale avec une communauté dédiée qui donne une signification et une valeur inestimables à leur travail.

Après avoir exploré les racines profondes de la demoscene, nous nous tournons désormais vers une discipline plus contemporaine : le livecoding25. Mon mémoire se veut centré sur la pratique du livecoding, avec une attention particulière portée à la programmation en direct de fragment shaders. Pour une introduction rapide, un shader est un programme destiné à être exécuté sur le GPU, déterminant la manière dont une image est affichée à l’écran. Des détails plus approfondis seront abordés dans un chapitre ultérieur.

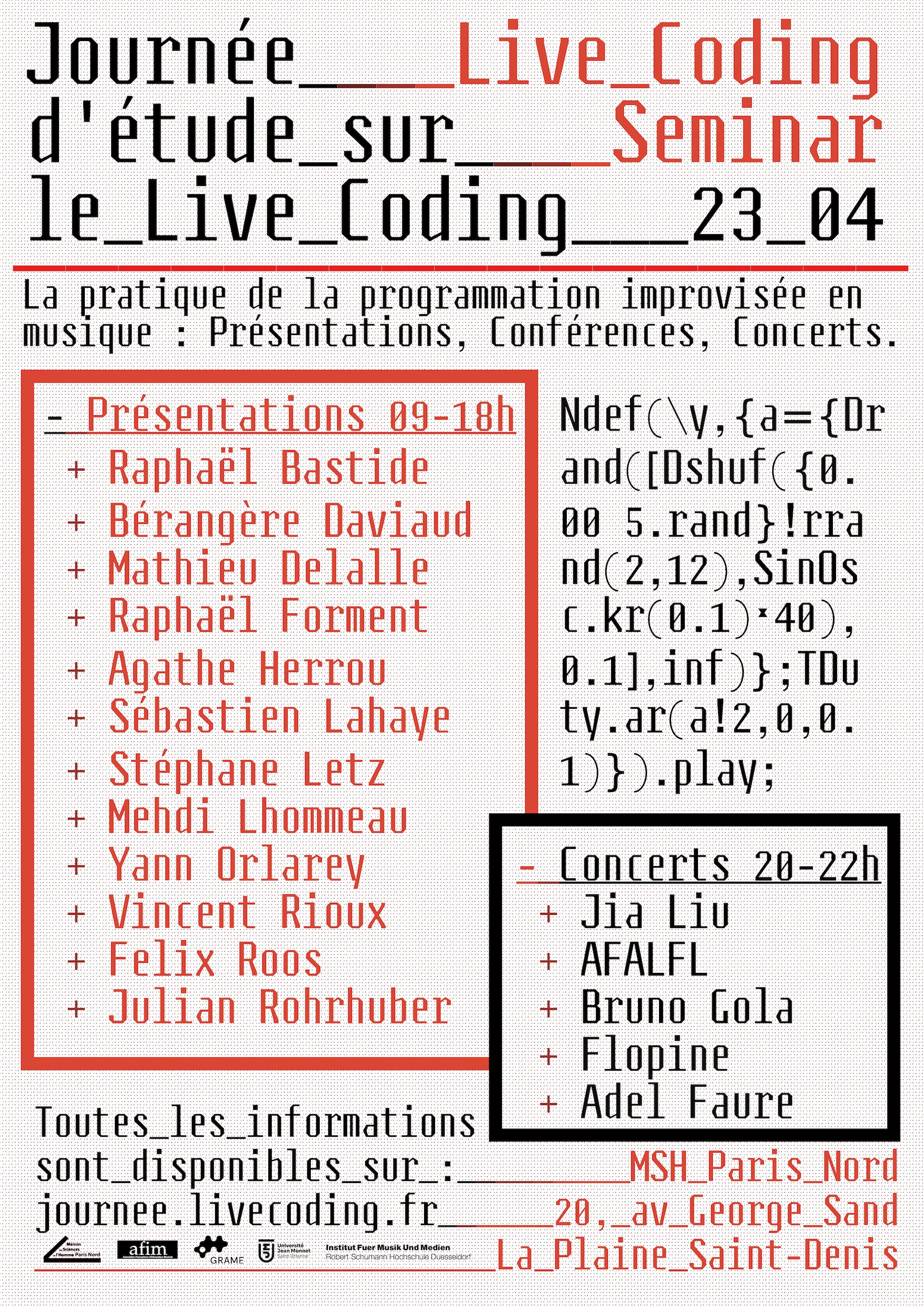

L’épicentre de cette pratique est le shader showdown, une compétition phare dans le cadre des demoparties. Durant ces événements, les programmeurs de shaders s’affrontent sur scène, accompagnés de DJs, pour coder en temps réel devant un public nombreux. Cette compétition emblématique a vu le jour lors de la WeCan en 2013, une demoparty polonaise. Depuis, de nombreuses demoparties ont intégré le shader showdown à leur programmation. Notamment, la Revision26 se distingue comme la plus grande demoparty au niveau mondial.

Un shader showdown, c’est un tournoi où les participants ont 25 minutes pour coder from scratch un shader, et tout cela en direct. Le code et sa représentation visuelle s’affichent sur des écrans géants pendant qu’un DJ s’occupe de la musique. Le public vote à la fin pour son shader préféré. Le thème peut-être imposé pour rajouter de la complexité, mais parfois les participants sont complètement libres de leurs créations.

Une participation à un shader showdown demande des connaissances et de l’entraînement. De la même manière qu’un peintre doit connaître des techniques, maîtriser ses couleurs, les propriétés des différents types de peinture qu’il emploie, et surtout s’entraîner pour devenir un maître de la peinture à l’huile, il faut de l’entraînement et creuser l’aspect technique, mathématique, pour progresser en shader coding et faire cela en live devant un public, que ce soit dans le cadre d’un showdown ou d’un VJing27.

La compétition ressemble à la création d’une démo 4k en direct sur scène, accompagnée d’une bande son mixée par un DJ. Il est étonnant de constater qu’un effet visuellement frappant peut être obtenu avec seulement 5 lignes de code dans un shader, et c’est sans doute cette possibilité qui a été perçue par les demosceners lors de la mise en place du premier showdown.

Cette pratique est extrêmement exigeante, nécessitant une solide mémoire, des compétences techniques avancées, une capacité à gérer la pression, et surtout, une créativité spontanée. La communauté des demosceners reconnaît et valorise ces compétences, en témoigne leur engouement pour cette compétition.

Les participants nourrissent une véritable passion pour l’expérience scénique, captant le rythme de la musique dans une ambiance électrisante. Une appréhension naturelle précède toujours leur montée sur scène. Néanmoins, une fois les premières marches menant vers la scène franchies, ils ressentent un apaisement, percevant la phase la plus stressante comme étant derrière eux. Ils peuvent alors pleinement profiter de cet instant, se montrer tels qu’ils sont sur scène et capter l’adhésion du public, que ce soit pour leur art ou leur personnalité, s’immergeant ainsi totalement dans le présent.

En règle générale, les livecoders s’entraînent intensivement chez eux sur leurs shaders, les mémorisant parfois, tout en incorporant des éléments flexibles pour un environnement de base adaptable. Cette méthode leur permet d’improviser lors des compétitions, ajoutant ainsi une dimension imprévisible à la fois pour eux et pour le public.

L’apprentissage du livecoding s’appuie principalement sur la transmission orale et le partage de connaissances au sein de la communauté open source. Des personnalités comme Inigo Quilez28 ainsi que des collectifs artistiques comme le Cookie Collective jouent un rôle prépondérant en partageant généreusement leurs connaissances. Cette culture de partage et de collaboration en open source au sein de la communauté d’art numérique en temps réel est essentielle pour favoriser son expansion et toucher un public plus large.

En général, ce n’est pas tant la demoscene en elle-même qui constitue le moyen d’expression privilégié des livecoders, mais plutôt le shader coding. C’est au sein de la demoscene qu’ils ont été initiés à cette discipline et qu’ils en ont découvert l’existence. Au sein du livecoding, deux aspects distincts retiennent l’attention des demosceners.

Premièrement, l’exploration du code bas niveau pour en comprendre les nuances. Cette démarche renforce leur expertise technique, à la fois dans la conception artistique et dans leurs activités professionnelles. Deuxièmement, la programmation sur des plateformes anciennes leur offre l’opportunité de renouer avec des objets de leur enfance, tout en adoptant une perspective adulte. La demoscene modifie leur perception de leurs compétences, les incitant à voir chaque machine comme une aire de jeu potentielle.

Au sein même de la discipline de livecoding, une pratique spécifique se démarque : le code golfing29. L’objectif est de concevoir un shader en utilisant le moins de caractères possible, avec le défi supplémentaire de le rendre compatible avec la limite de caractères d’un tweet.

Le terme golfing est inspiré de la quête d’efficacité et de concision, similaire à l’objectif d’un golfeur de terminer un parcours avec le moins de coups. Dans le domaine des shaders, cela se traduit par la création d’un fragment shader, qui atteint une qualité visuelle avec le minimum de caractères de code. Cette pratique sollicite la concision, la créativité et la maîtrise du langage de programmation du développeur.

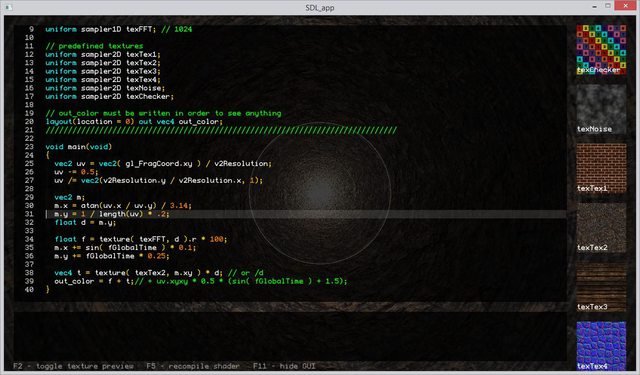

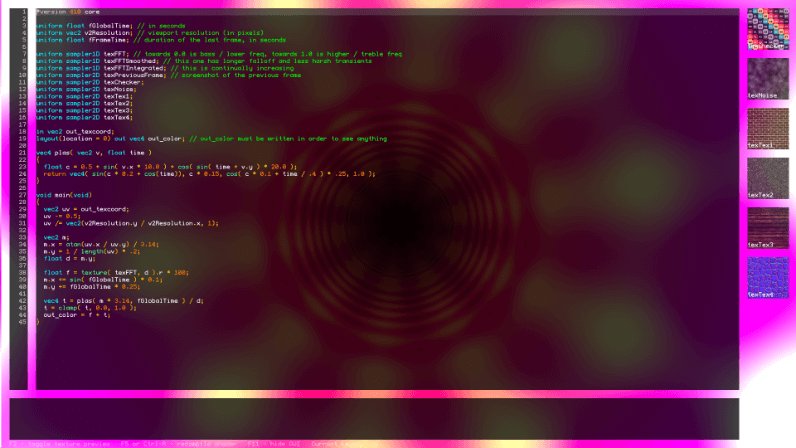

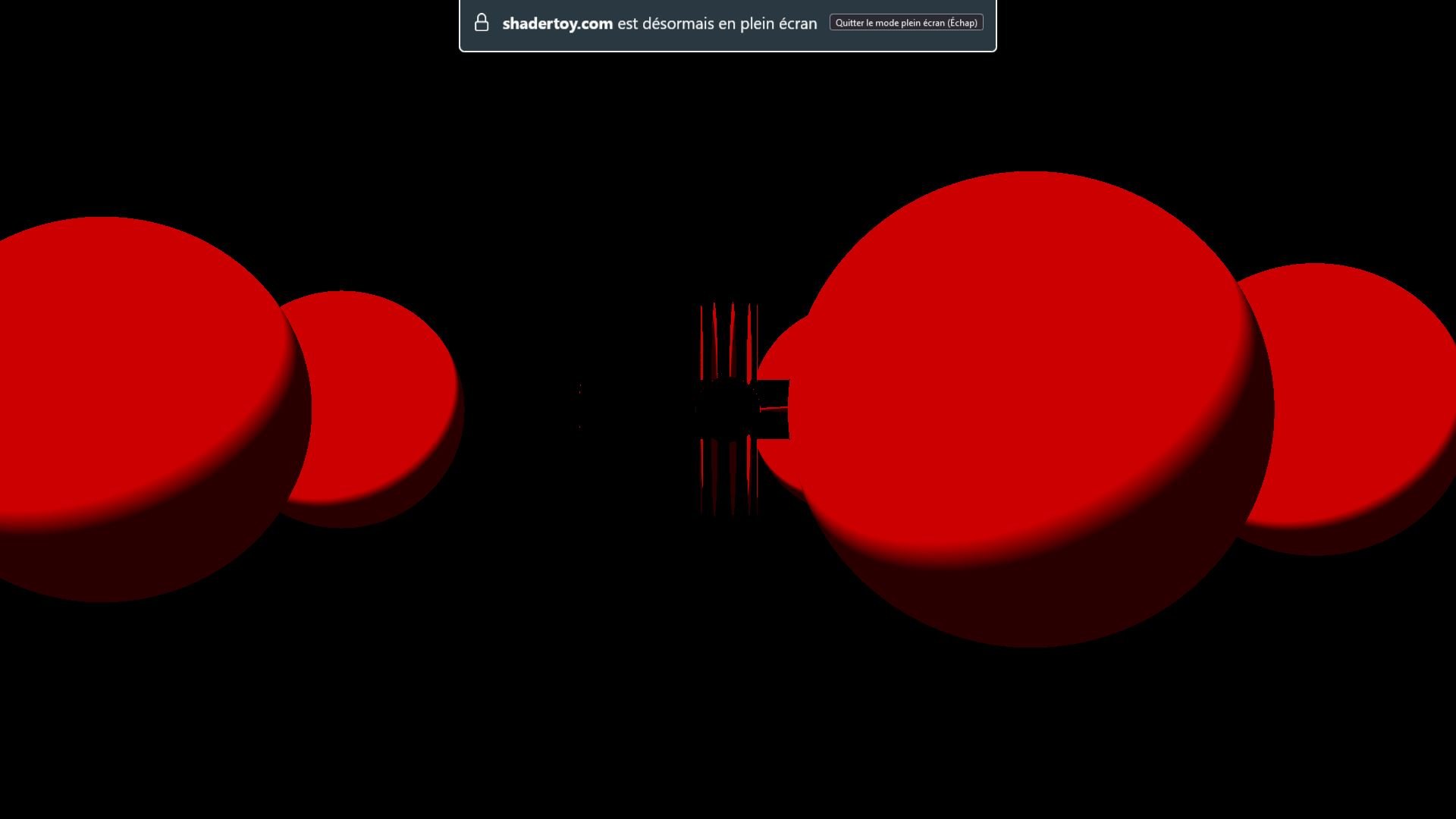

Dans le vaste éventail d’outils disponibles pour l’exploration et le développement des shaders, quatre plateformes se distinguent particulièrement : Shadertoy, Bonzomatic, KodeLife et ShaderEditor.

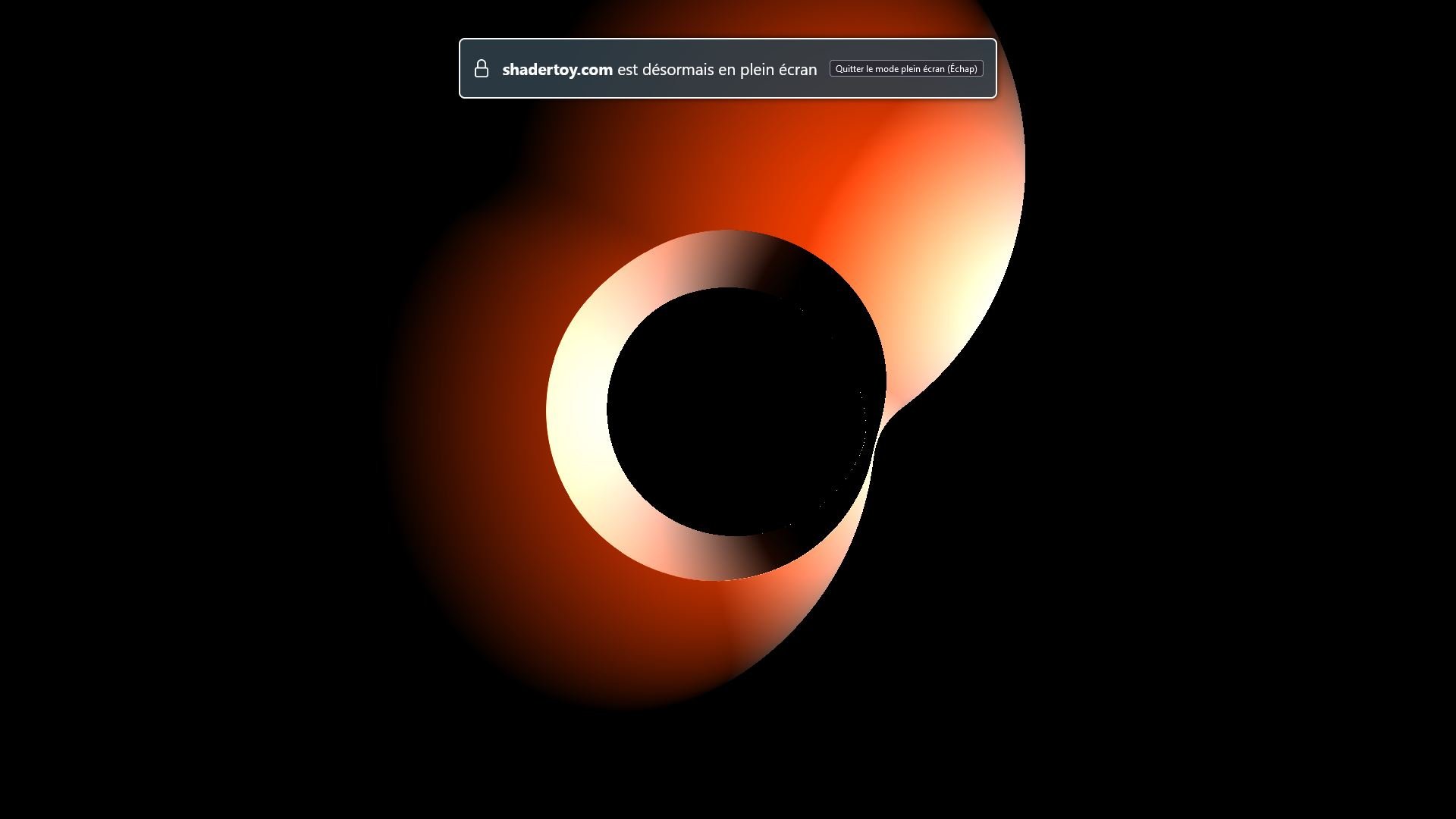

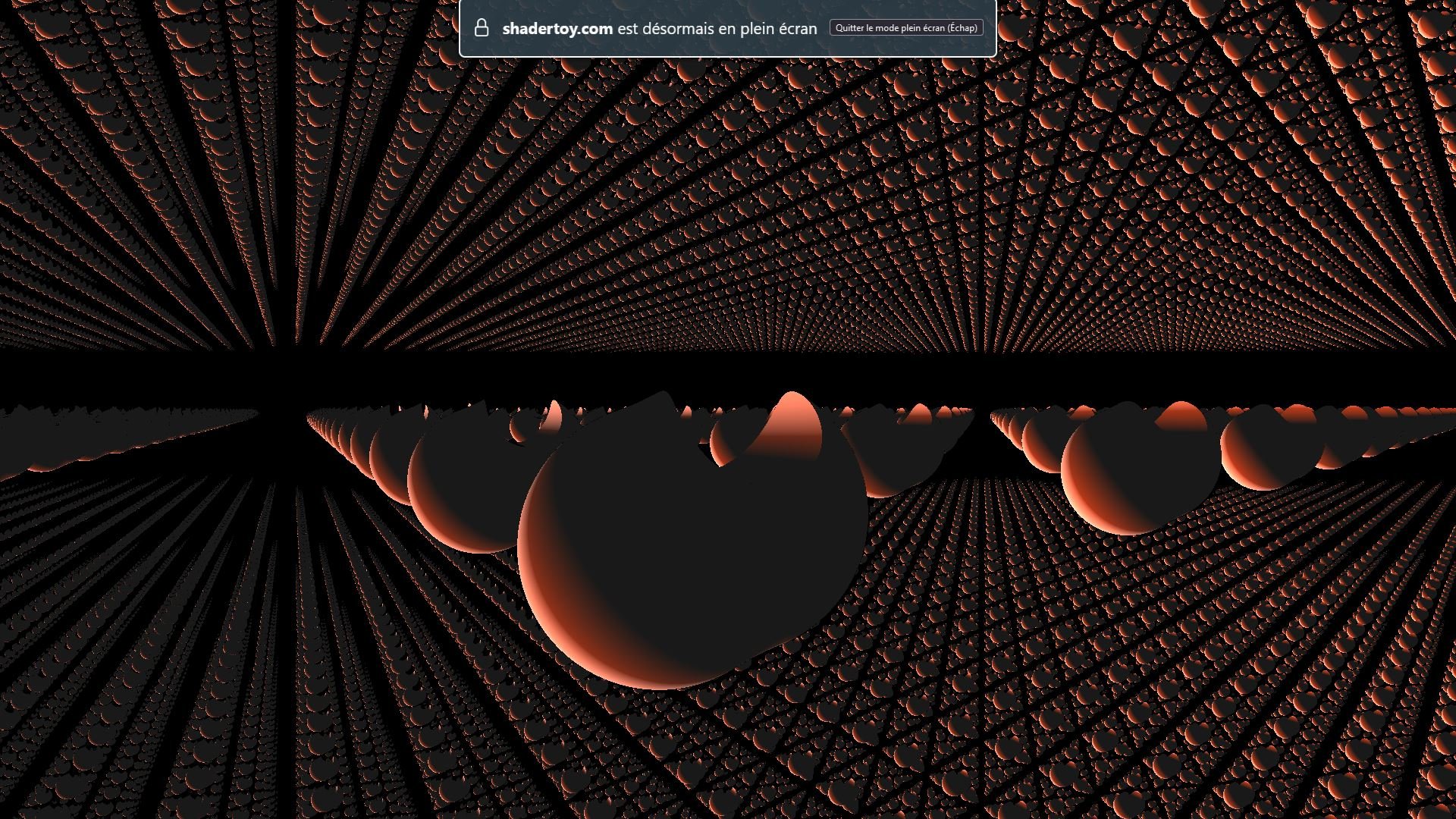

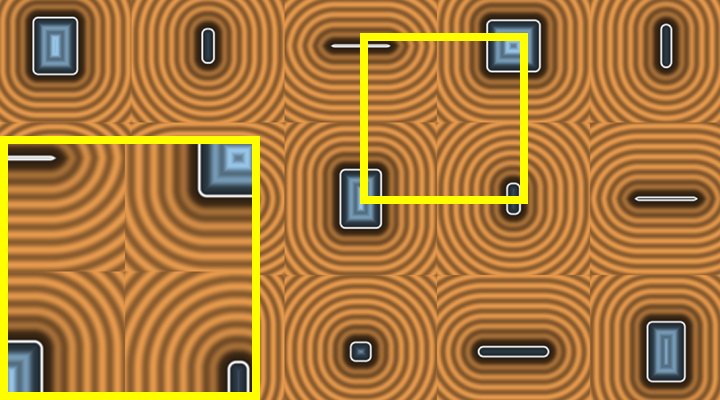

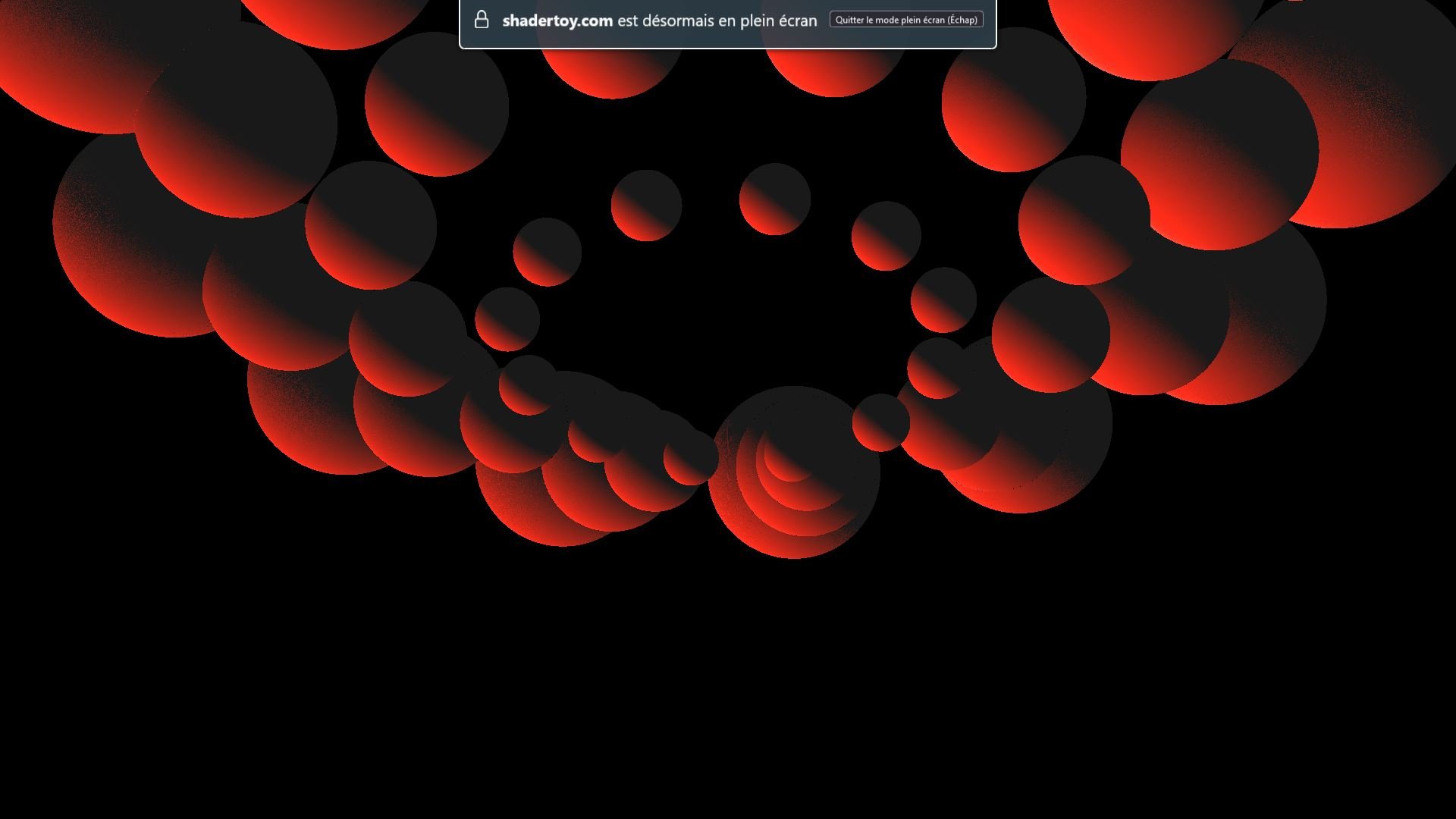

Le site le plus populaire dédié à la création de shaders est

Shadertoy, créé par Inigo Quilez. Il permet de créer des

shaders en ligne, et son aspect communautaire donne la

possibilité de consulter le code d’autres utilisateurs, et donc

d’apprendre de nouvelles façons de coder (voir 3.5).

Shadertoy s’appuie sur l’API WebGL pour effectuer un rendu graphique

dans le navigateur à l’aide du GPU. Dans Shadertoy, on ne peut écrire

que dans le fragment shader, le vertex shader ne nous est pas

accessible. On démarre avec un plane qui représente la surface

de l’écran comme seule géométrie de départ. Ainsi si l’on veut

représenter des scènes 3D, on doit s’appuyer sur l’algorithme de ray

marching et les SDFs pour représenter les formes. À noter qu’un

simple copier-coller ne suffira pas si l’on veut exporter notre shader

vers un logiciel tiers (Unreal, TouchDesigner, Blender...). En effet il

existe différents langages de shaders (GLSL, HLSL, Cg,

Metal...), qui malgré leurs grandes similarités syntaxiques diffèrent

sur quelques détails. Dès que l’on a saisi les subtilités de chaque

langage, il devient très facile de traduire ces codes « à la main ». En

général il s’agira de traduire les types, de rajouter des points («

. ») aux flottants etc. Shadertoy reste donc un excellent

moyen pour prototyper des shaders en vue de les utiliser dans

d’autres logiciels ensuite, mais surtout il permet de partager ses

créations avec une communauté qui n’hésite pas à laisser des

commentaires pertinents pour corriger notre code.

Bonzomatic se distingue comme un logiciel open source accessible sur GitHub. Conçu principalement par Gargaj, il se caractérise par une approche qui privilégie le développement hors ligne tout en offrant une flexibilité remarquable. Sa philosophie open source favorise l’implication de la communauté dans son développement, ce qui lui confère une dynamique constante et une capacité d’évolution continue.

Sa particularité réside dans ses règles strictes appliquées lors des compétitions. En effet, Bonzomatic impose des contraintes spécifiques, telles que l’interdiction d’accéder à Internet et l’impossibilité d’importer des textures. Ces limitations visent à mettre les compétiteurs sur un pied d’égalité, en les incitant à exploiter au maximum leurs compétences et leur créativité sans recourir à des ressources externes.

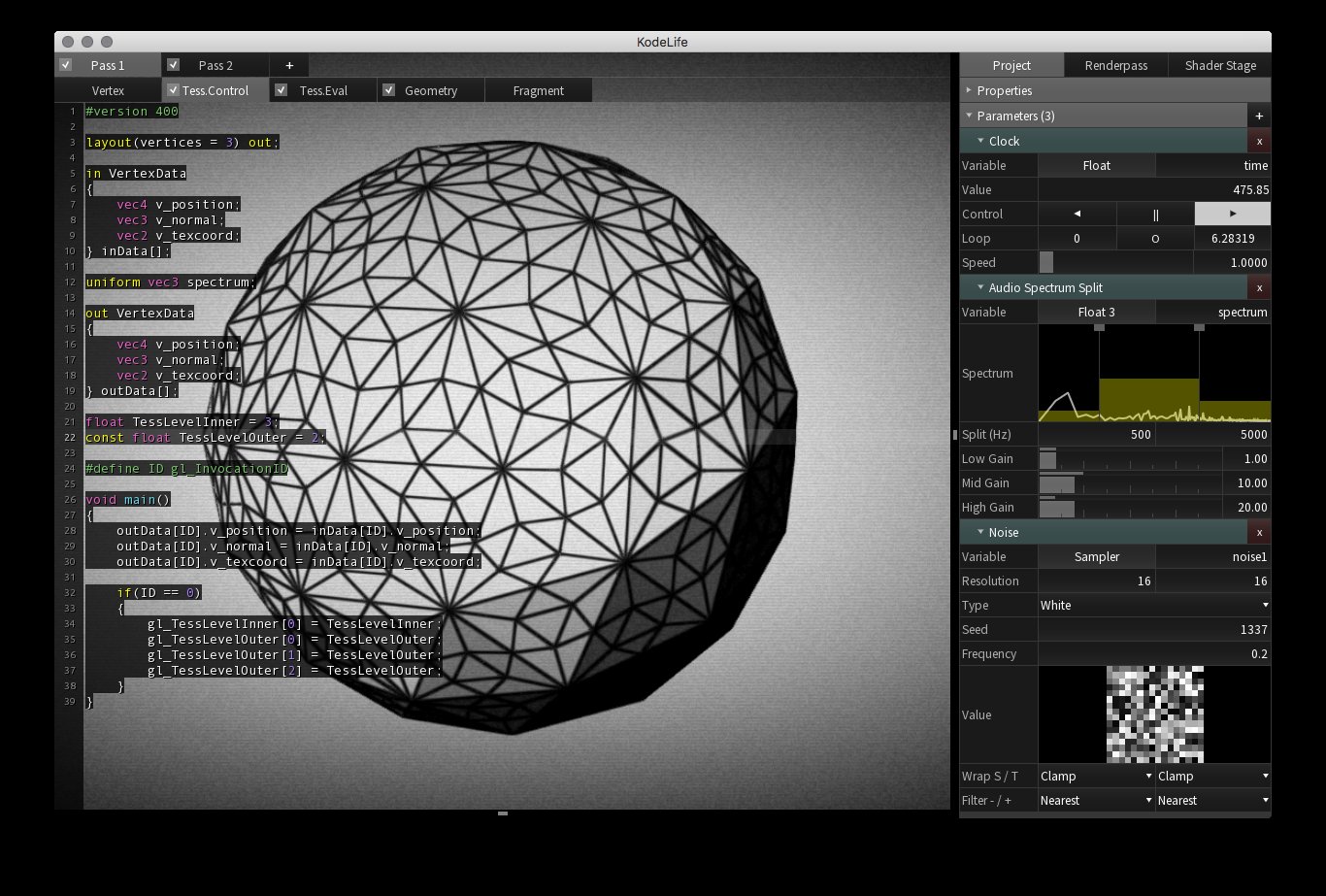

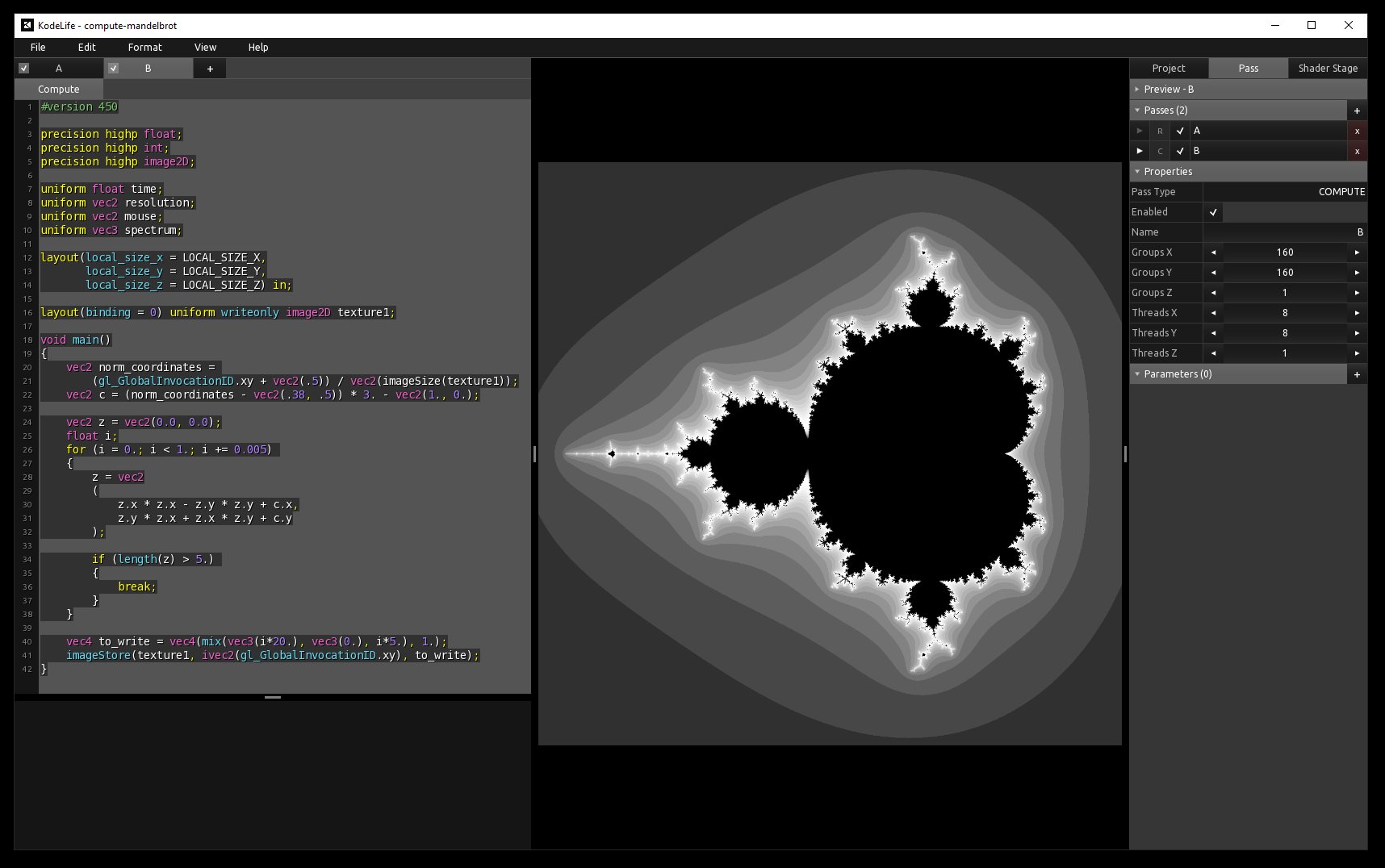

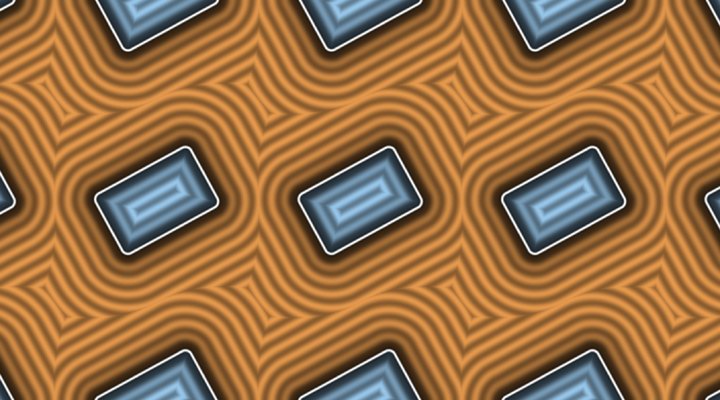

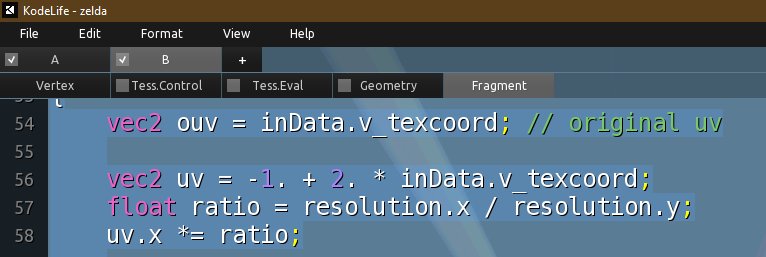

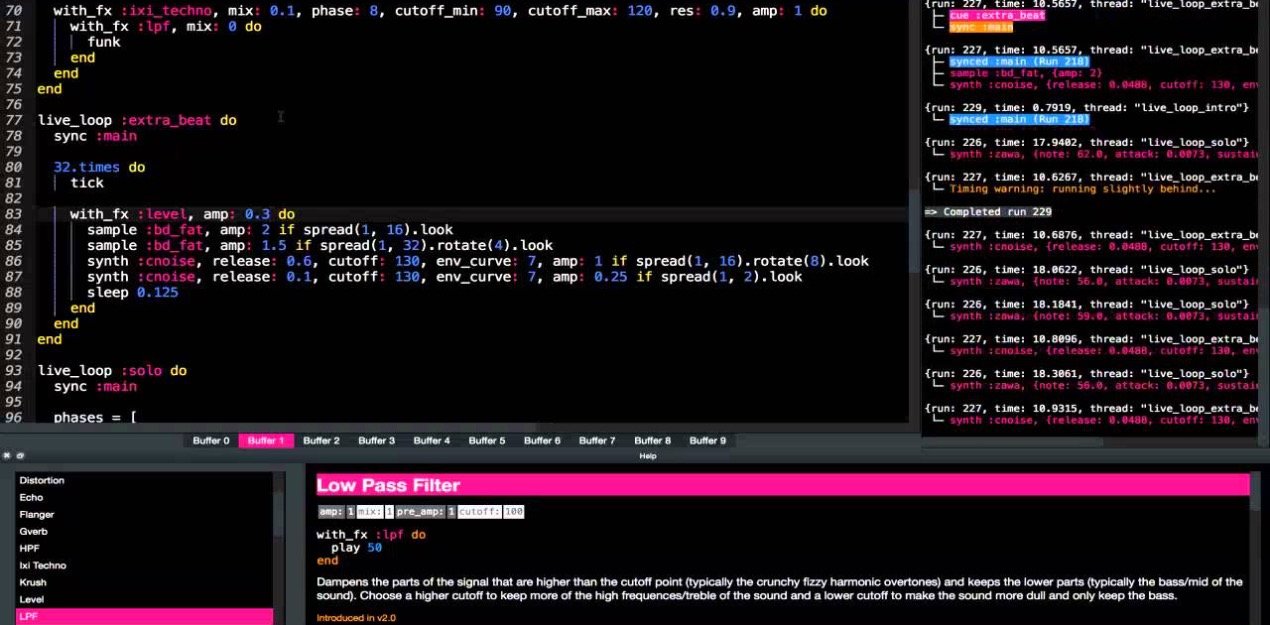

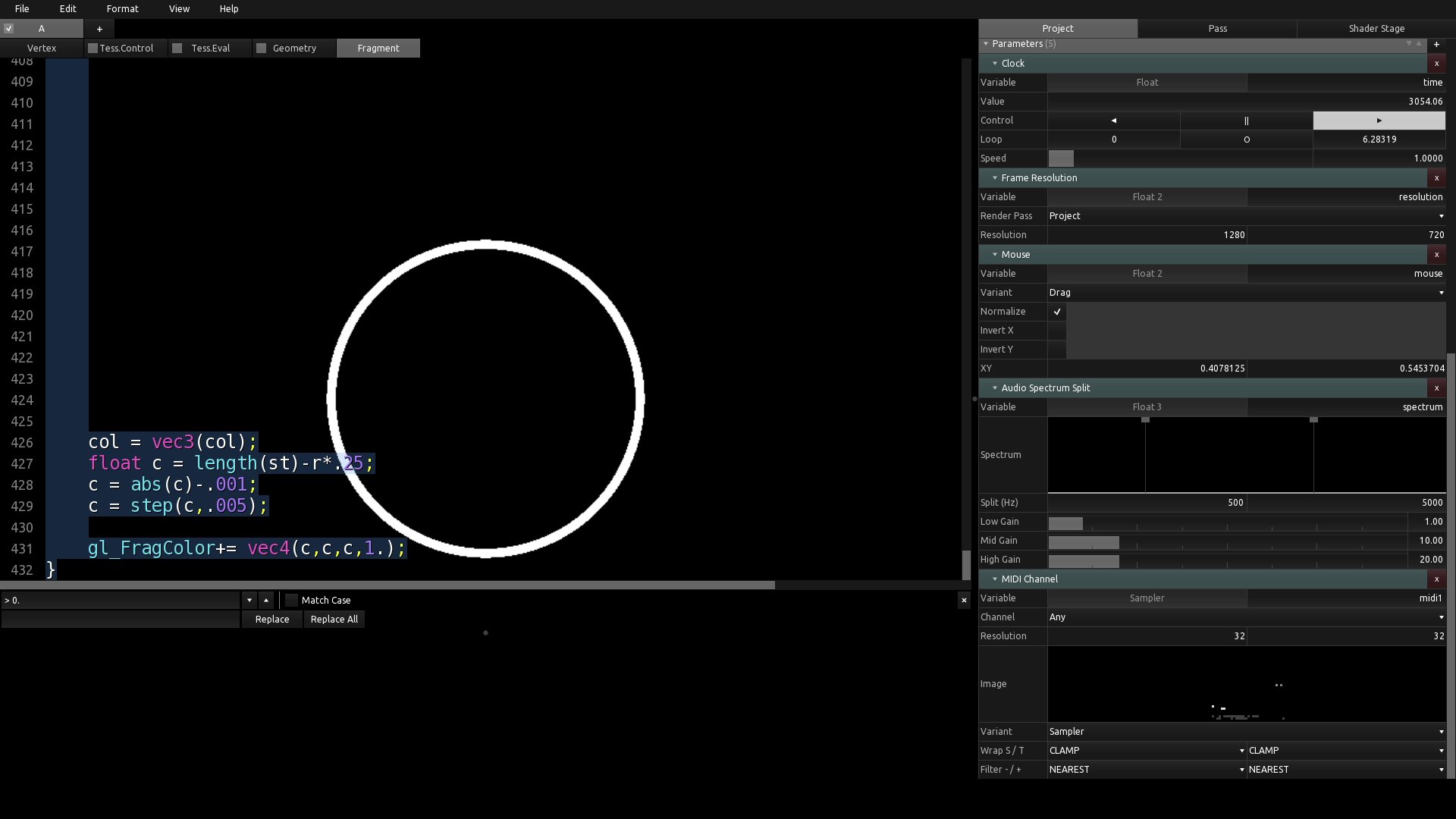

KodeLife s’impose comme l’outil idéal lorsqu’il s’agit d’intégrer des contrôleurs pour des performances live ou des événements interactifs. Sa fonctionnalité permettant de gérer les entrées en temps réel facilite la liaison entre le shader et les dispositifs de contrôle. Cette capacité dynamique ouvre la porte à une créativité accrue, permettant aux développeurs de concevoir des expériences immersives et interactives de manière plus intuitive. Sa facilité d’utilisation pour l’intégration du MIDI en a fait un choix privilégié pour mes expérimentations (voir 3.7).

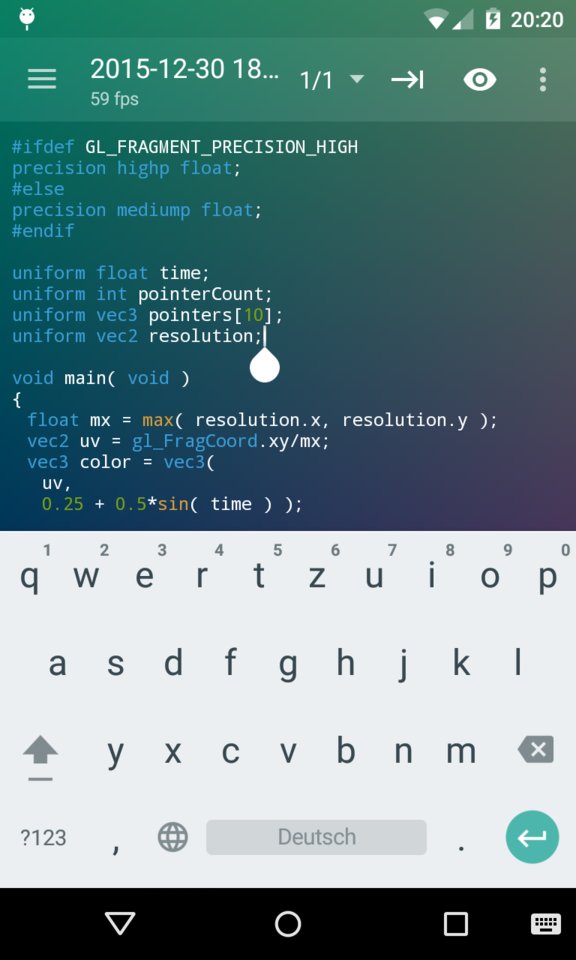

Enfin, pour les moments où l’inspiration surgit en déplacement, comme lors d’un voyage en train, ShaderEditor sur tablette Android devient un allié précieux. Cette application permet de coder des shaders de manière intuitive et efficace sur des appareils mobiles, offrant ainsi une flexibilité qui s’adapte au mode de vie nomade de nombreux développeurs et artistes. Sa capacité à coder efficacement des shaders sur le pouce permet de capturer rapidement les idées créatives, quel que soit l’endroit ou le moment où l’inspiration surgit (voir 3.8).

Je souhaitais également explorer une catégorie d’outils indispensable : les outils de visualisation graphique des fonctions mathématiques. Dans le cadre du développement de shaders, ces sites sont essentiels pour expérimenter avec des équations et des fonctions mathématiques, en vue de créer des effets visuels complexes. En effet, lors de la conception d’un shader, le développeur est constamment engagé dans le processus de « mappage » de valeurs d’un intervalle vers un autre, et dans l’affinement de l’évolution de ces valeurs. Des plateformes telles que Desmos et Graphtoy offrent également une meilleure compréhension des transformations géométriques comme les translations, les rotations et les mises à l’échelle (voir [desmos00] et 3.9).

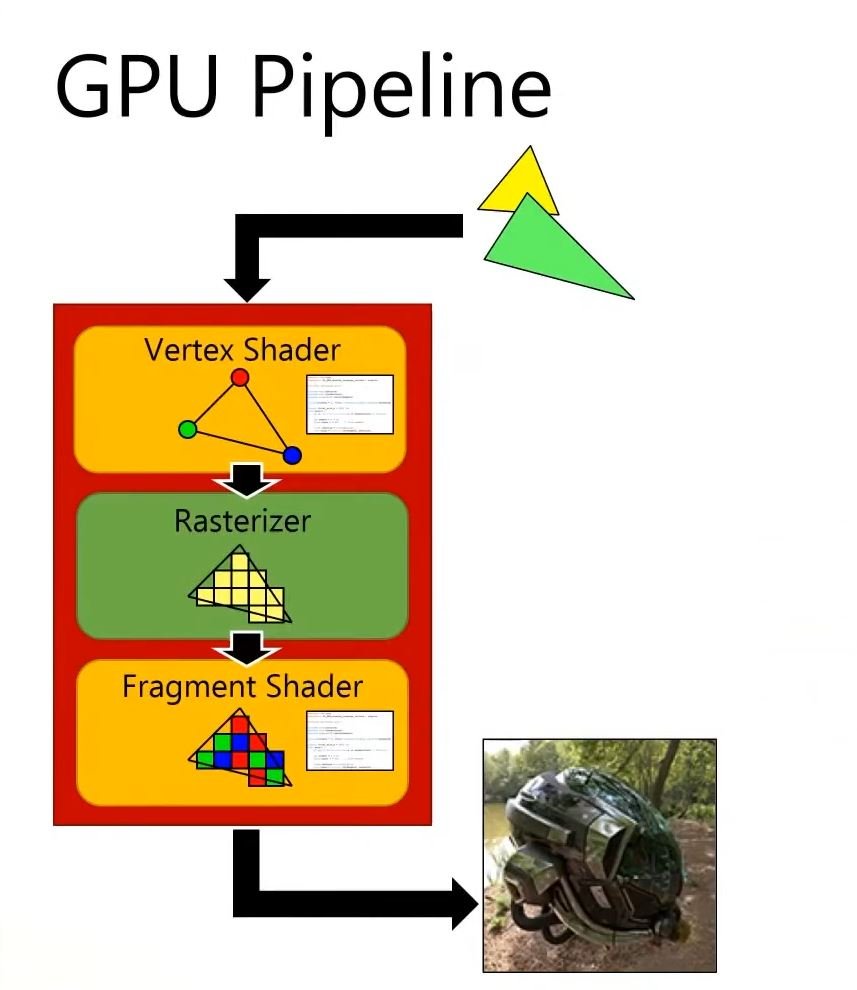

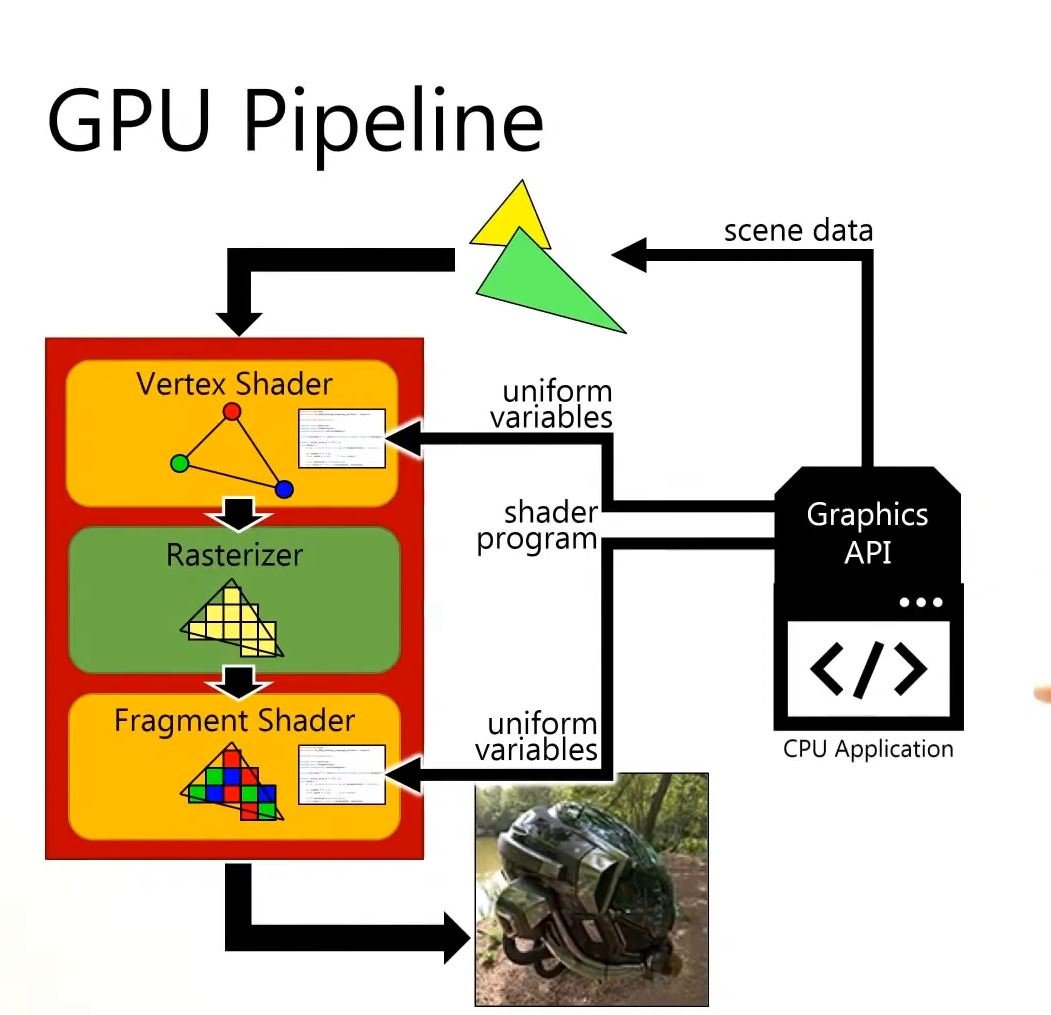

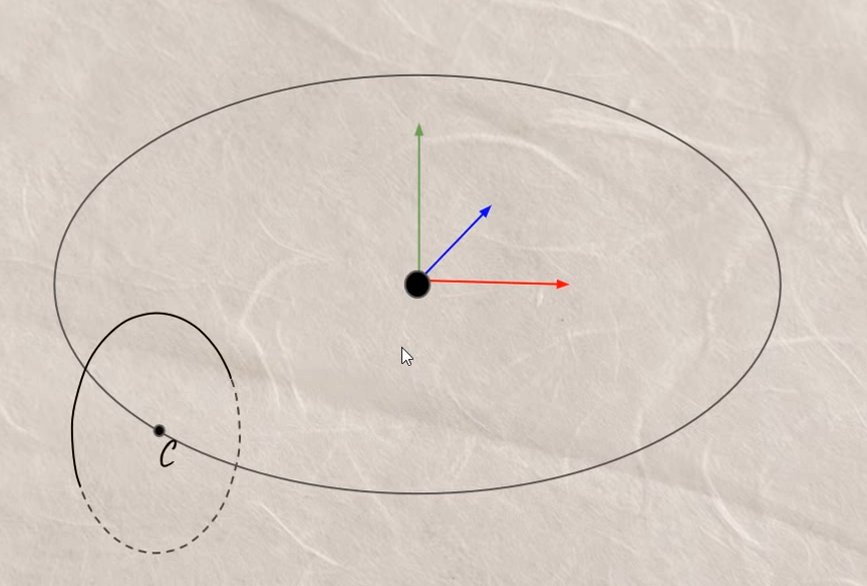

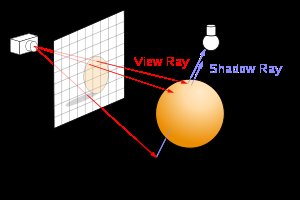

Avant de nous lancer dans l’étude de la programmation de fragment shaders, il me semblait primordial de revenir rapidement sur le pipeline de la carte graphique et ses différentes étapes afin d’avoir une meilleure compréhension de ce processus qui permet d’afficher une scène 3D sur un écran 2D.

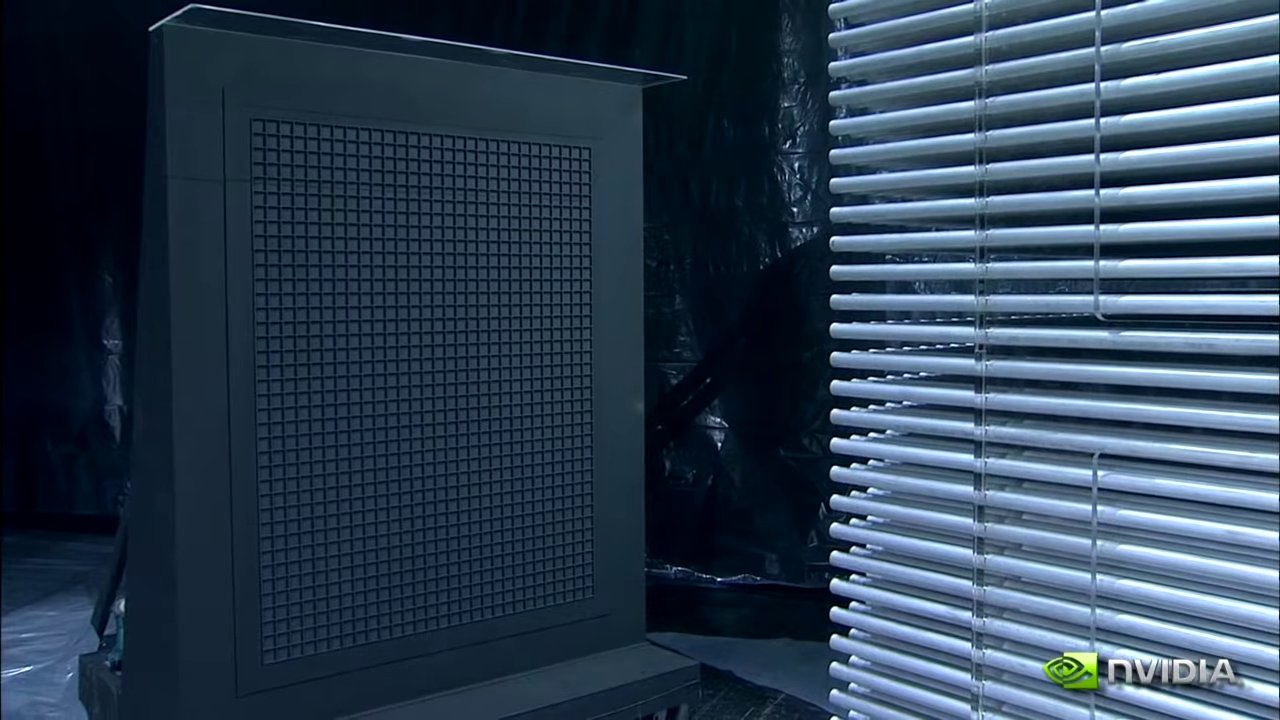

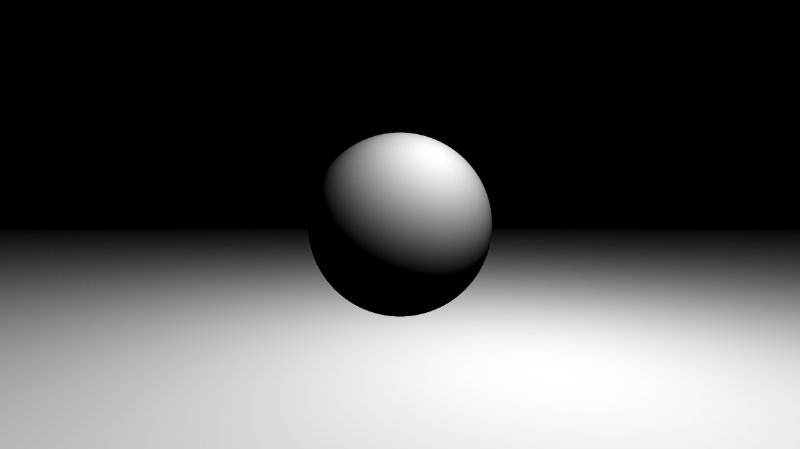

Les différences fondamentales entre le CPU et le GPU résident principalement dans leurs architectures, leurs conceptions et leurs fonctions principales. Le CPU est conçu pour exécuter des tâches de manière séquentielle. Le strip 4.1 illustre le processus de dessin d’une image pixel par pixel de manière séquentielle et lente.

En revanche, le GPU est conçu avec un grand nombre de cœurs plus simples (parfois des milliers) qui peuvent travailler simultanément sur des tâches parallèles, offrant une capacité de traitement massivement parallèle pour les opérations graphiques. Le strip 4.2 illustre bien cette caractéristique : le GPU est représenté par une grille de tuyaux qui envoient directement leurs informations sur chaque pixel pour dessiner la Joconde en un instant. Ces strips sont tirés d’une vidéo d’une conférence humoristique de NVIDIA datant de 2008.

D’ailleurs, lorsque l’on parle du pipeline de la carte graphique c’est un abus de langage, on devrait plutôt parler de pipeline du GPU (Graphical Processor Unit). Schématiquement, une carte graphique se compose d’un processeur dédié, le GPU, et d’une mémoire vive spécifique (voir 4.3).

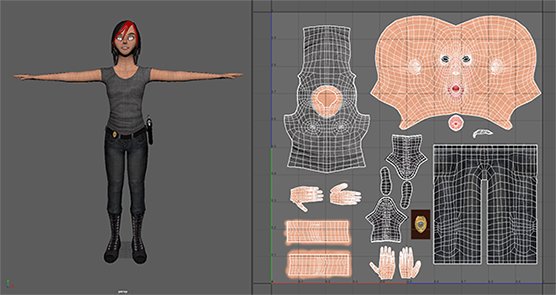

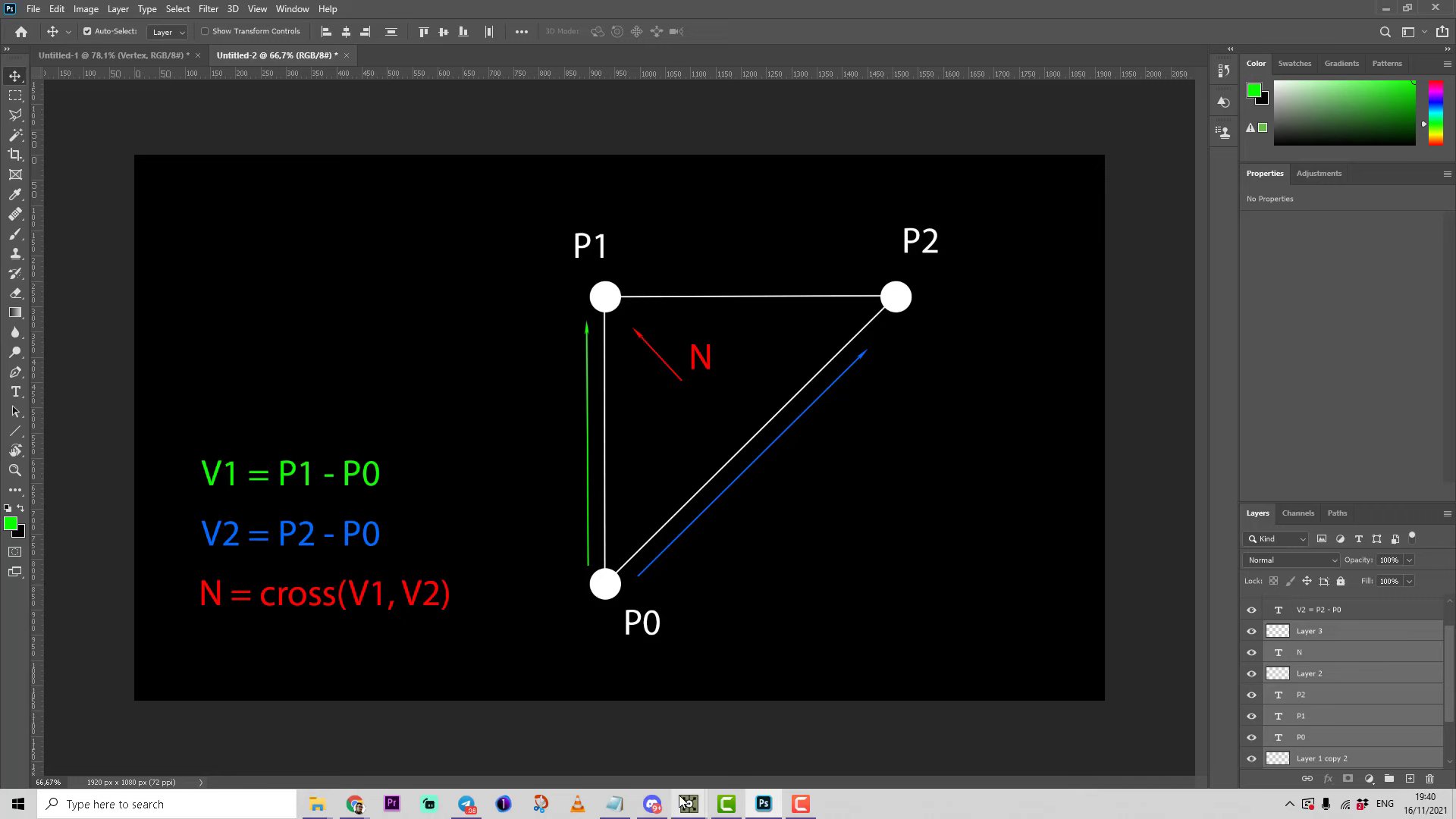

Le rôle principal d’un GPU est de créer des images à partir de données qui décrivent la scène. En général, ces données en entrée sont une collection de triangles, car les triangles sont la forme géométrique atomique pour décrire un objet 3D: avec des triangles, nous pouvons représenter n’importe quel objet en trois dimensions. Avant de pouvoir être exploitées par le GPU, ces données représentant la scène (une collection de coordonnées de sommets30 représentant les triangles dans l’espace 3D) doivent être chargées dans la mémoire vive du GPU. Il faut donc que ces données soient décrites côté CPU avant de les envoyer au pipeline de rendu (voir [pipeline01] et 4.4).

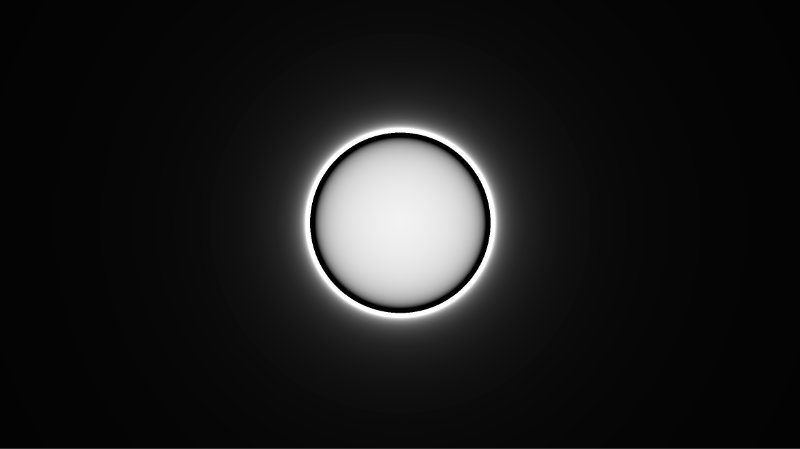

Il faut voir la carte graphique comme une machine capable de parallélisme, c’est à dire qu’elle effectuera ses calculs sur chacun des sommets puis sur chacun des pixels en parallèle. Le même vertex shader s’exécutera une fois pour chaque vertex et le même fragment shader s’exécutera une fois pour chaque pixel comme si la carte graphique possédait des tuyaux dédiés pour chaque pixel. En d’autres termes, si l’écran a une résolution de \(1920\times1080\), le fragment shader devra être exécuté \(2.073.600\) fois par image calculée. Les GPU peuvent gérer cela parce qu’ils colorient de nombreux pixels en parallèle (c’est-à-dire en même temps) grâce à des threads31 dédiés aux calculs de chaque fragment. En particulier pour le fragment shader, le programme ne peut agir que sur un seul pixel à la fois et ne peut pas accéder aux valeurs des pixels voisins. En cela on dit souvent que le shader est aveugle. Il est aussi incapable de se souvenir du résultat du calcul de l’image précédente, en cela on parle d’amnésie du shader.

Un autre avantage du GPU est qu’il possède une accélération matérielle conçue pour optimiser certaines fonctions mathématiques utilisées couramment lors de l’écriture des shaders, comme les opérations sur les matrices ou les calculs trigonométriques.

Le pipeline de traitement graphique assure la conversion des attributs des sommets en une image tridimensionnelle qui est ensuite affichée à l’écran. Les attributs habituels comprennent la coordonnée 3D de chaque sommet, sa coordonnée de texture et sa couleur. Cependant, il est possible d’ajouter n’importe quel attribut car la carte graphique interprétera ces données comme de la « data » pure. Les différentes étapes de ce pipeline, dans leur séquence chronologique, comprennent le vertex shader, le geometry shader, la rastérisation (rasterization en anglais) et le fragment shader. Dans cette section, nous nous concentrerons sur une analyse détaillée du vertex shader, du geometry shader et de la rastérisation. Quant au fragment shader, qui constitue la pierre angulaire du livecoding, il sera décortiqué dans le prochain chapitre.

Voici un exemple très basique d’un vertex shader. On peut

remarquer que les données de la scène sont réceptionnées dans les

variables pos (3 coordonnées en \(X\), en \(Y\) et en \(Z\)) et col (3 valeurs pour le

rouge, le vert et le bleu et 1 valeur pour l’opacité). On a donc accès à

la position et à la couleur de chaque vertex.

attribute vec3 pos;

attribute vec4 col;

void main()

{

gl_Position = vec4(pos,1);

}La variable gl_Position est une variable de sortie, donc

le programme se contente de récupérer la position de chaque

vertex et de l’envoyer à la prochaine étape du

pipeline (la rastérisation) sans leur appliquer de

transformation. On remarque cependant l’ajout d’une quatrième composante

avec la valeur \(1\). Ce \(1\) indique que nous utilisons des

coordonnées homogènes32. En simplifiant on peut retenir que

lorsque cette quatrième composante est à \(1\) cela signifie que l’on désigne une

position, et lorsqu’elle est à \(0\)

que l’on désigne une direction.

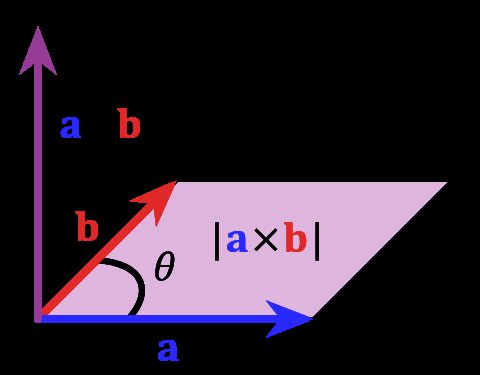

Le rôle fondamental du vertex shader est de transformer les coordonnées de chaque sommet dans différents espaces, comme nous l’explorerons plus en détail dans la section suivante. Heureusement, les matrices de transformation permettent d’appliquer facilement des opérations telles que la translation, la rotation et la mise à l’échelle sur des objets en 3D. Il est à noter qu’une quatrième composante, notée \(w\), est utilisée pour décrire les coordonnées des sommets. Cette composante facilite la représentation des transformations projectives et simplifie les calculs mathématiques nécessaires au rendu 3D.

La matrice identité33 est couramment utilisée comme point de départ pour les transformations. En effet, elle permet de s’assurer du contenu de la mémoire avant d’effectuer les transformations matricielles. Elle agit comme un élément neutre pour la multiplication matricielle, comme le \(0\) pour l’addition ou le \(1\) pour la multiplication. Elle est souvent modifiée en ajoutant des opérations de translation, de rotation ou de mise à l’échelle pour produire des transformations plus complexes. \[\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1\\ 2\\ 3\\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\\ 2\\ 3\\ 4 \end{bmatrix}\]

Si nous remplaçons les \(1\) de la matrice d’identité par des \(3\), cela signifie que chaque élément du vecteur serait multiplié par \(3\) lors de la multiplication matricielle. En conséquence, le vecteur serait uniformément augmenté de \(3\) dans toutes les directions. En représentant les facteurs d’échelle par \((S1, S2, S3)\), nous pouvons définir une matrice d’échelle pour n’importe quel vecteur \((x, y, z)\) comme suit : \[\begin{bmatrix} S1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & S2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & S3 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x\\ y\\ z\\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cdot S1\\ y \cdot S2\\ z \cdot S3\\ 1 \end{bmatrix}\]

La translation déplace un objet d’une certaine distance le long des axes \(X\), \(Y\) et \(Z\). Pour représenter une translation dans une matrice de transformation, on utilise une matrice identité de taille \(4\times4\), mais avec des valeurs spécifiques dans la dernière colonne (les trois premières valeurs de la dernière colonne représentent les translations le long des axes \(X\), \(Y\) et \(Z\) respectivement). Par exemple, pour une translation de \(tx\), \(ty\), \(tz\), la matrice de transformation ressemblerait à cela :

\[\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & T_x\\ 0 & 1 & 0 & T_y\\ 0 & 0 & 1 & T_z\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x\\ y\\ z\\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + T_x\\ y + T_y\\ z + T_z\\ 1 \end{bmatrix}\]

La rotation fait tourner un objet autour des axes \(X\), \(Y\) et \(Z\). Les rotations peuvent être définies en radians ou en degrés. Pour chaque axe de rotation, il existe une matrice de rotation correspondante. Par exemple, pour une rotation autour de l’axe \(X\) par un angle \(\theta\), la matrice de rotation serait : \[\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & \cos{\theta} & -\sin{\theta} & 0\\ 0 & \sin{\theta} & \cos{\theta} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x\\ y\\ z\\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x\\ \cos{\theta} \cdot y - \sin{\theta} \cdot z\\ \sin{\theta} \cdot y + \sin{\theta} \cdot z\\\\ 1 \end{bmatrix}\]

Pour la matrice de rotation autour de l’axe \(Y\), on observe que cette matrice est semblable à celle de la rotation autour de l’axe \(X\), à la différence près que des zéros ont été insérés dans la deuxième ligne et la deuxième colonne, à l’exception de la diagonale où un \(1\) est conservé pour maintenir la position inchangée.

\[\begin{bmatrix} \cos{\theta} & 0 & \sin{\theta} & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ -\sin{\theta} & 0 & \cos{\theta} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x\\ y\\ z\\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos{\theta} \cdot x + \sin{\theta} \cdot z\\ y\\ -\sin{\theta} \cdot x + \cos{\theta} \cdot z\\ 1 \end{bmatrix}\]

Le même phénomène se produit pour la rotation autour de l’axe \(Z\) mais avec la troisième ligne et la troisième colonne.

\[\begin{bmatrix} \cos{\theta} & -\sin{\theta} & 0 & 0\\ \sin{\theta} & \cos{\theta} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x\\ y\\ z\\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos{\theta} \cdot x - \sin{\theta} \cdot y\\ \sin{\theta} \cdot x + \cos{\theta} \cdot y\\ z\\ 1 \end{bmatrix}\]

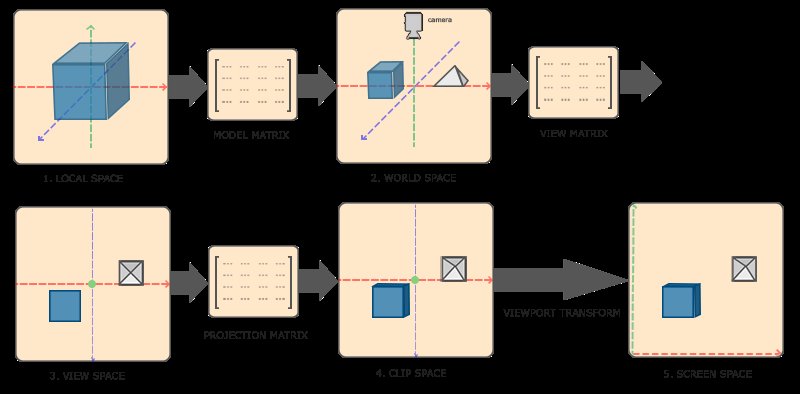

Il était utile d’aborder le fonctionnement des matrices de transformation, car le vertex shader a pour objectif de convertir efficacement une représentation spatiale en une autre. Le rôle principal du vertex shader est de transformer les coordonnées 3D de notre objet en coordonnées 3D normalisées34 qui s’afficheront à l’écran. Ces coordonnées doivent se situer dans l’intervalle \([-1, 1]\), car les sommets avec des coordonnées en dehors de cette plage ne seront pas visibles à l’écran. Le problème dans le code précédent est que nous nous contentons de passer les coordonnées 3D des sommets sans appliquer de transformation. La transformation des coordonnées en NDC se fait étape par étape, en passant par cinq systèmes de coordonnées différents :

Coordonnées du modèle (Model Space)

Coordonnées du monde (World Space)

Coordonnées de la vue (View Space ou Eye Space)

Coordonnées de projection (Clip Space)

Coordonnées normalisées de l’écran (NDC)

Le vertex shader est responsable de la transformation des coordonnées du modèle en coordonnées normalisées de l’écran, en appliquant une série de transformations matricielles appropriées à chaque sommet de l’objet (voir 4.5). Effectivement, chaque étape de transformation des coordonnées vers les coordonnées normalisées de l’écran s’appuie sur des matrices de transformation, parmi lesquelles figurent les matrices de modèle, de vue et de projection.

Initialement, nous disposons des coordonnées locales de notre objet par rapport à son origine locale. L’espace local représente les coordonnées locales de l’objet, c’est-à-dire l’endroit où il est créé ou modélisé. Par exemple, si nous créons un cube dans un logiciel de modélisation comme Blender, ce cube sera généralement centré autour de l’origine de l’espace local.

Dans l’espace local, les coordonnées de chaque sommet sont définies par rapport au centre de l’objet. Cependant, pour rendre cet objet dans une scène 3D, nous devons le placer et l’orienter par rapport à la scène globale. C’est là que la matrice de modèle entre en jeu : elle permet de transformer les coordonnées locales de l’objet en coordonnées du monde, en appliquant des transformations telles que la translation, la rotation et la mise à l’échelle. Une fois que les coordonnées sont dans l’espace du monde, elles sont transformées dans l’espace de vue (ou espace œil) à l’aide de la matrice de vue.

Dans cet espace, la caméra est positionnée à l’origine et les objets sont positionnés et orientés par rapport à la caméra. Cette transformation permet de simuler le déplacement et l’orientation de la caméra dans la scène.

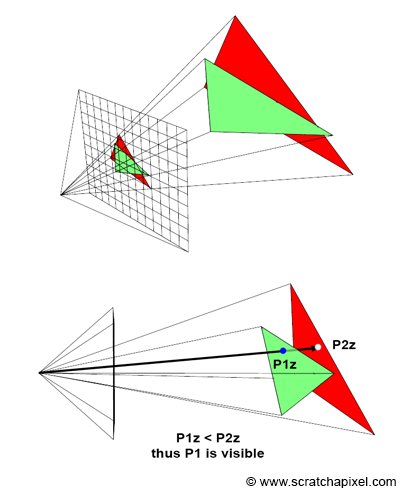

Ensuite, les coordonnées de vue sont transformées dans l’espace de projection à l’aide de la matrice de projection. Dans cet espace, les coordonnées sont projetées dans un espace 3D canonique, où les coordonnées \(X\), \(Y\) et \(Z\) sont normalisées et se trouvent dans la plage \([-1, 1]\). Cette étape permet de déterminer quels objets sont visibles à l’écran et on peut utiliser soit la projection en perspective, soit la projection orthographique. Enfin, les coordonnées de projection sont transformées en coordonnées normalisées de l’écran (NDC) en divisant les coordonnées par leur composante \(w\) (homogène). Cela place les coordonnées dans une plage standardisée de \([-1, 1]\), ce qui permet de déterminer quels sommets et quelles parties de la scène seront rendus à l’écran. Le volume qui détermine si un sommet sera affiché ou non s’appelle le frustum35.

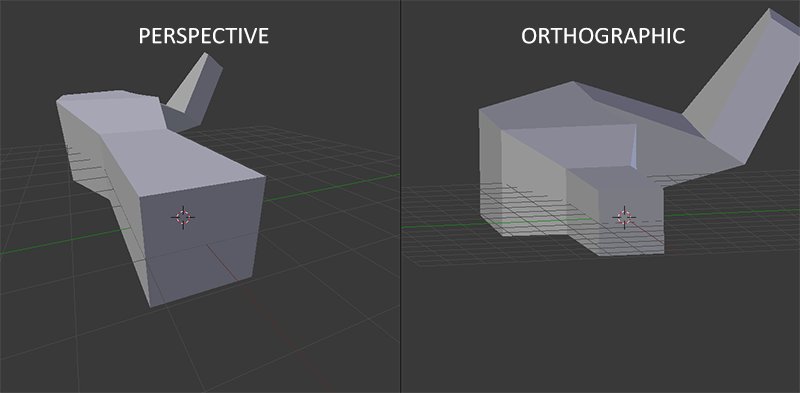

Nous venons de mentionner qu’il existe deux types principaux de matrices de projection : la matrice de projection orthographique et la matrice de projection en perspective. Contrairement à la projection perspective , où les objets plus éloignés sont réduits en taille, la projection orthographique conserve la taille relative des objets, indépendamment de leur distance par rapport à la caméra. Cela signifie que les objets éloignés apparaissent de la même taille que les objets proches. La projection orthographique, quant à elle, est souvent utilisée dans les rendus 2D et dans certaines applications architecturales ou d’ingénierie où l’on souhaite éviter les déformations des objets dues à la perspective. Elle offre une représentation plus fidèle des dimensions et des proportions des objets, ce qui peut être préférable dans certains cas d’utilisation. Une application comme Blender, qui est utilisée pour la modélisation 3D, utilise parfois la projection orthographique pour la modélisation car elle représente plus précisément les dimensions de chaque objet (voir 4.6).

Dans le processeur central (CPU), après avoir défini une matrice de transformation pour chacune des étapes susmentionnées (modèle, vue et projection), on transforme les coordonnées de chaque sommet en coordonnées de l’espace NDC comme suit:

attribute vec3 pos;

attribute vec4 col;

void main()

{

gl_Position = m_proj * m_view * m_model * pos;

}Le geometry shader (ou nuanceur de géométrie en français) est aussi une étape programmable mais optionnelle qui se situe entre le vertex shader et le fragment shader. Le geometry shader prend en entrée un ensemble de sommets qui forment une primitive unique, par exemple un point ou un triangle. Le geometry shader peut ensuite transformer ces sommets comme il l’entend avant de les envoyer à l’étape suivante du pipeline. Ce qui rend le geometry shader intéressant, c’est qu’il est capable de convertir la primitive d’origine (ensemble de sommets) en des primitives complètement différentes, en générant éventuellement plus de sommets qu’il n’y en avait au départ.

Il peut par exemple subdiviser un quad36 pour créer de nouveaux triangles et ainsi donner plus de détails à la modélisation. On peut aussi s’en servir pour créer des formes complexes à partir de formes très simples. Par exemple, on peut créer un cheveu à partir d’un segment constitué de seulement deux sommets. En général, on l’utilise pour des effets visuels en temps réel tels que la déformation de la géométrie, la génération de particules, l’effet de feuillage pour les arbres, les vagues dans l’eau, etc.

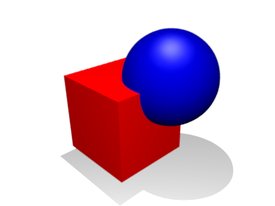

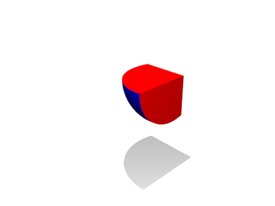

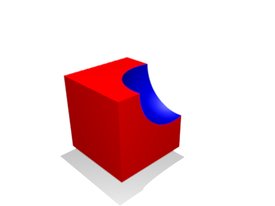

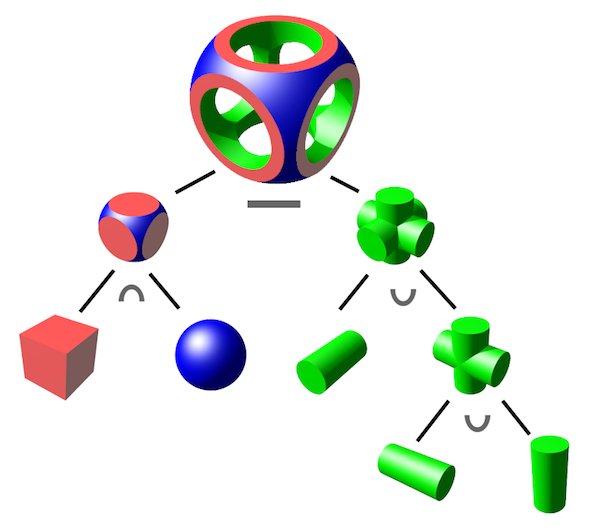

Comme illustré plus haut (voir [geo01]), le

geometry shader prend une primitive de point comme entrée et

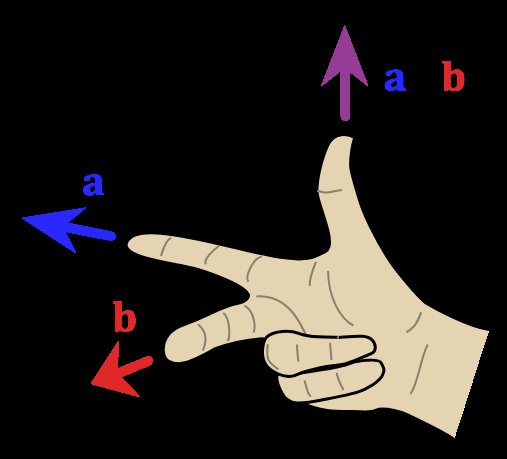

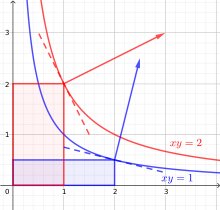

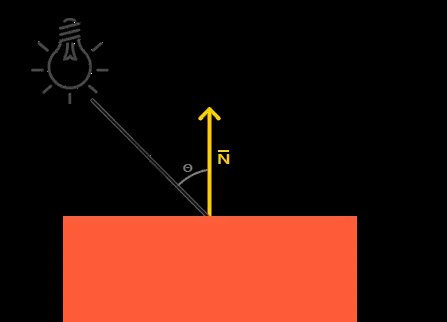

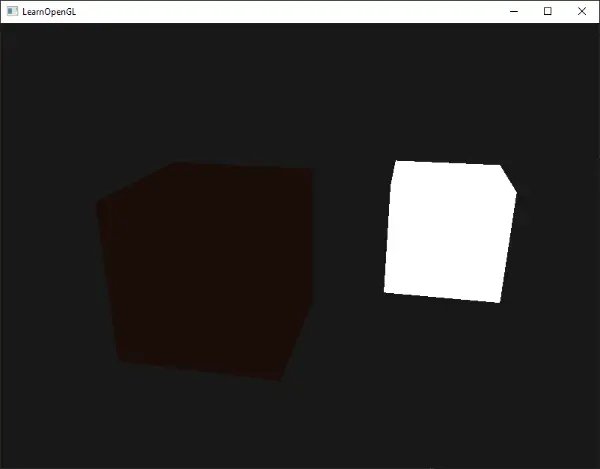

crée une primitive de ligne horizontale avec le point d’entrée en son